As coisas mudaram para as mulheres do cinema?

Coloco a mim mesma a pergunta que mais me foi feita e que mais hesitei em responder desde que criei o Mulher no Cinema, há dez anos. Uma pergunta que ouvi de leitores, estudantes e outros jornalistas, às vezes em variações que deixavam transparecer a expectativa por uma resposta positiva: Como as coisas têm mudado para as mulheres no cinema? Quais avanços recentes você destacaria?

De início, eu dizia que tal avaliação exigiria alguns anos, que só o tempo mostraria se as movimentações que estávamos vendo dariam resultado. Depois, a hesitação veio da percepção de que o caminho até a igualdade não seria nem linear, nem facilmente mensurável mesmo a partir de critérios aparentemente objetivos.

Olhemos, por exemplo, para os números. À primeira vista, os estudos da Annenberg Inclusion Initiative, uma das mais importantes organizações de pesquisa sobre o tema, apontam para uma mudança incontestavelmente positiva. Em 2015, mulheres tinham dirigido 7,5% dos 100 filmes de maior bilheteria na América do Norte; em 2024, o percentual cresceu para 14,3%.

O índice de protagonistas femininas também subiu de 32% em 2015 para 55% em 2024, o primeiro ano em que mais filmes foram centrados em mulheres do que em homens.

Um olhar mais atento, porém, nota que estas protagonistas continuam sendo majoritariamente brancas (87%) e jovens (92% têm menos de 45 anos). E no caso das diretoras, o salto percentual esconde um cenário que tem sido de estagnação desde a pandemia. Para a Annenberg Inclusion Initiative, Hollywood ampliou os esforços para ser mais inclusiva, “mas só até um platô que continua muito abaixo da igualdade”.

No Brasil, dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine) mostram pouca alteração na porcentagem de mulheres entre os diretores de longas-metragens lançados nas salas. Em 2015, eram 14,7% (excluindo codireções) e em 2024, ficaram em 16,8%.

A análise de outros dados e estudos mostra que, de forma geral, filmes dirigidos por mulheres continuam sendo minoria nas salas, nos festivais e nas premiações. Como resumiu a crítica Manohla Dargis, em texto publicado pelo New York Times em 2023, “os homens ainda conseguem mais financiamento, mais oportunidades, mais trabalhos legais e mais segundas chances”.

Mudança na consciência

Mas Dargis também apontou para uma “mudança na consciência” que pode escapar aos números e porcentagens. Nos últimos anos, tantos filmes dirigidos ou protagonizados por mulheres tiveram impacto cultural e econômico que, agora, já não são “recebidos como aberração”.

Eu concordo com ela, e também vejo como significativo o mero fato de o tema ter permanecido tão fortemente em pauta. Em dezembro de 2015, escrevi que a desigualdade de gênero no cinema era “o assunto do momento”, mas precisava ser “o assunto de sempre, até não ser mais assunto”. Não chegamos (chegaremos um dia?) a este último estágio, mas ao longo desta década as profissionais do audiovisual e as pessoas da plateia mantiveram-se determinadas a exigir avanços.

Por causa desta pressão, a presença (ou ausência) de mulheres tornou-se tema incontornável de discussão a cada edição do Oscar e da maior parte dos festivais. Estúdios, produtoras e outras instituições foram cobradas a mudar seus critérios de contratação e seleção. Comissões, organizações e corpos votantes tornaram-se mais inclusivos. (Alguns) agressores sexuais foram julgados ou afastados do cargo. Criou-se a função de coordenador de intimidade. Editais com ação afirmativa foram lançados. Iniciativas de pequena e larga escala foram postas em prática e, se não solucionaram o problema, representaram passos importantes e ajudaram a aumentar a visibilidade do debate e das artistas, sobretudo diretoras.

Nestes dez anos, o cinema feito por mulheres tornou-se mais conhecido pelo mercado, pelo público, por críticos, professores, curadores e programadores. Um bom exemplo é a lista de cem melhores filmes de todos os tempos da revista britânica Sight and Sound, publicada a cada dez anos a partir de consultas com centenas de profissionais do setor. Em 2012, a lista tinha dois filmes dirigidos por mulheres; em 2022, tinha 11, incluindo Jeanne Dielman (1975), de Chantal Akerman (1950-2015), que ficou em primeiro lugar.

Ao mesmo tempo, listas também escancaram a persistência das disparidades. Em junho, o New York Times publicou um ranking dos cem melhores filmes do século 21, criado a partir dos votos de mais de 500 artistas. Embora o período englobe justamente esta última década de renovado interesse pelas questões de gênero no cinema, três homens (Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson e Alfonso Cuarón) receberam, juntos, mais menções do que todas as cineastas mulheres do mundo.

É emblemático, também, o caso da primeira cineasta da história, Alice Guy-Blaché (1873-1968), que começou a última década sendo ignorada por livros e cursos de cinema, e terminou sendo mencionada na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris. No entanto, a estátua com seu rosto apareceu durante uma homenagem a mulheres pioneiras, e não como parte da montagem dedicada ao cinema francês, o que deixaria sua contribuição artística —de cineasta, não apenas cineasta mulher— muito mais evidente.

Tento mostrar, aqui, que sim ou não são respostas insuficientes à pergunta que abre este texto. Trata-se de uma discussão complexa, na qual dados positivos e negativos podem ser relativizados ou contrapostos, e que nos força a lidar com muitos ao mesmo tempo, por outro lado e no entanto. Estar à frente do Mulher no Cinema é fazer um constante exercício de equilíbrio: reconhecer os avanços sem deixar de apontar o muito que falta; celebrar realizações individuais sem supor que necessariamente abrem portas a todas; e valorizar os espaços conquistados sem me contentar com eles ou mesmo julgar que estejam de fato assegurados.

Zigue-zague

Meu interesse pelo cinema feito por mulheres começou em 2009, seis anos antes de o site ir ao ar. Neste período, escrevi sobre o assunto para outros veículos, mas entendi que um espaço exclusivamente dedicado a ele ajudaria a fortalecer e democratizar, no Brasil, uma discussão que pegava fogo no exterior.

O que finalmente me fez tirar a ideia do papel, em junho de 2015, foi a sensação de que já não era mais possível esperar: muitas conversas estavam acontecendo, muitos projetos estavam sendo anunciados e muitas informações precisavam chegar às pessoas. Não me surpreende, aliás, que outras iniciativas tenham começado mais ou menos na mesma época, como as pesquisas sobre gênero da Ancine, o Coletivo Vermelha e o grupo Mulheres do Audiovisual Brasil (hoje rebatizado de Mulheres e Dissidências de Gênero do Audiovisual Brasil).

Movida pela empolgação do momento —e talvez por certa ingenuidade e ignorância— eu imaginava que o caminho em direção à igualdade seria longo, mas mais ou menos reto.

O choque de realidade veio logo no ano seguinte, com o golpe que tirou Dilma Rousseff da presidência do Brasil e a eleição que colocou Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Juntos, os dois acontecimentos me forçaram a reconhecer que minha percepção limitada via como tendência o que ainda era resistência.

pouco depois, um comunicado anunciou a criação do Time’s Up, organização que encerrou suas operações em 2023

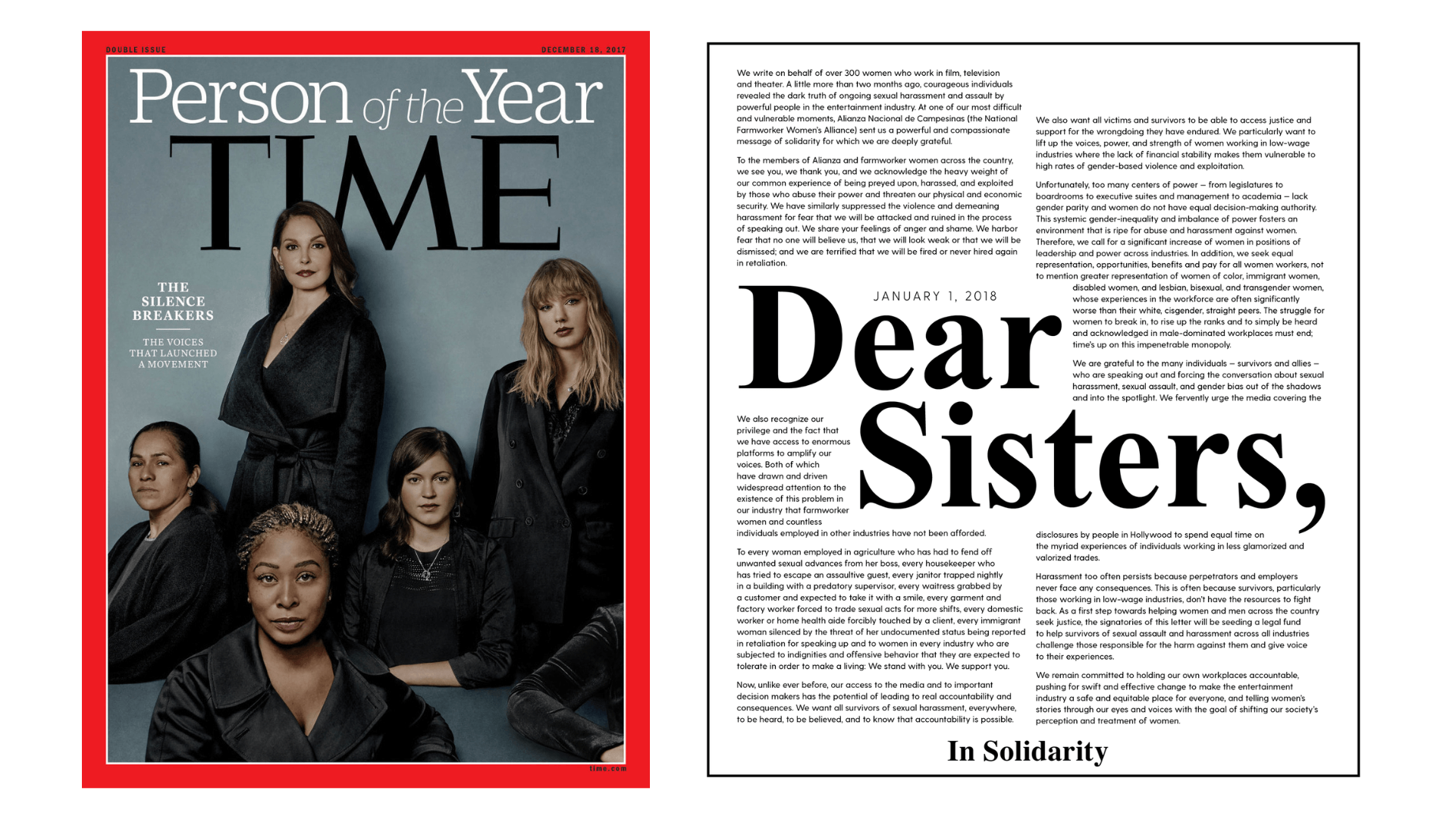

Naquele momento, achei que era preciso ganhar alcance: conversar com mais gente, chegar a outros grupos, sair da bolha. Senti gás renovado em 2017, que começou com a Marcha das Mulheres e terminou com a explosão do #MeToo, mas uma nova derrota veio no ano seguinte, com a eleição de Jair Bolsonaro.

A ideia de caminho reto foi substituída pela de zigue-zague: Trump não se reelegeu em 2020, mas voltou em 2024; Bolsonaro perdeu em 2022, está inelegível e foi condenado à prisão pela tentativa de golpe, mas ninguém tem dúvida de que o bolsonarismo segue vivo.

Minha sensação é a de que o Mulher no Cinema completa dez anos em um cenário radicalmente diferente, quase oposto, ao de quando foi criado. Em 2015, o progresso parecia inevitável; em 2025, até os direitos já conquistados parecem ameaçados. A luta que era por avanços, agora, é primeiro contra o retrocesso.

Encruzilhada

Trump voltou fortalecido ao poder e sua agenda tem sido amplamente apoiada por grandes corporações, inclusive as ligadas ao audiovisual, ao jornalismo e à tecnologia. Com isso, muitas das políticas de diversidade e inclusão adotadas dentro e fora do setor do entretenimento têm sido descontinuadas ou ameaçadas.

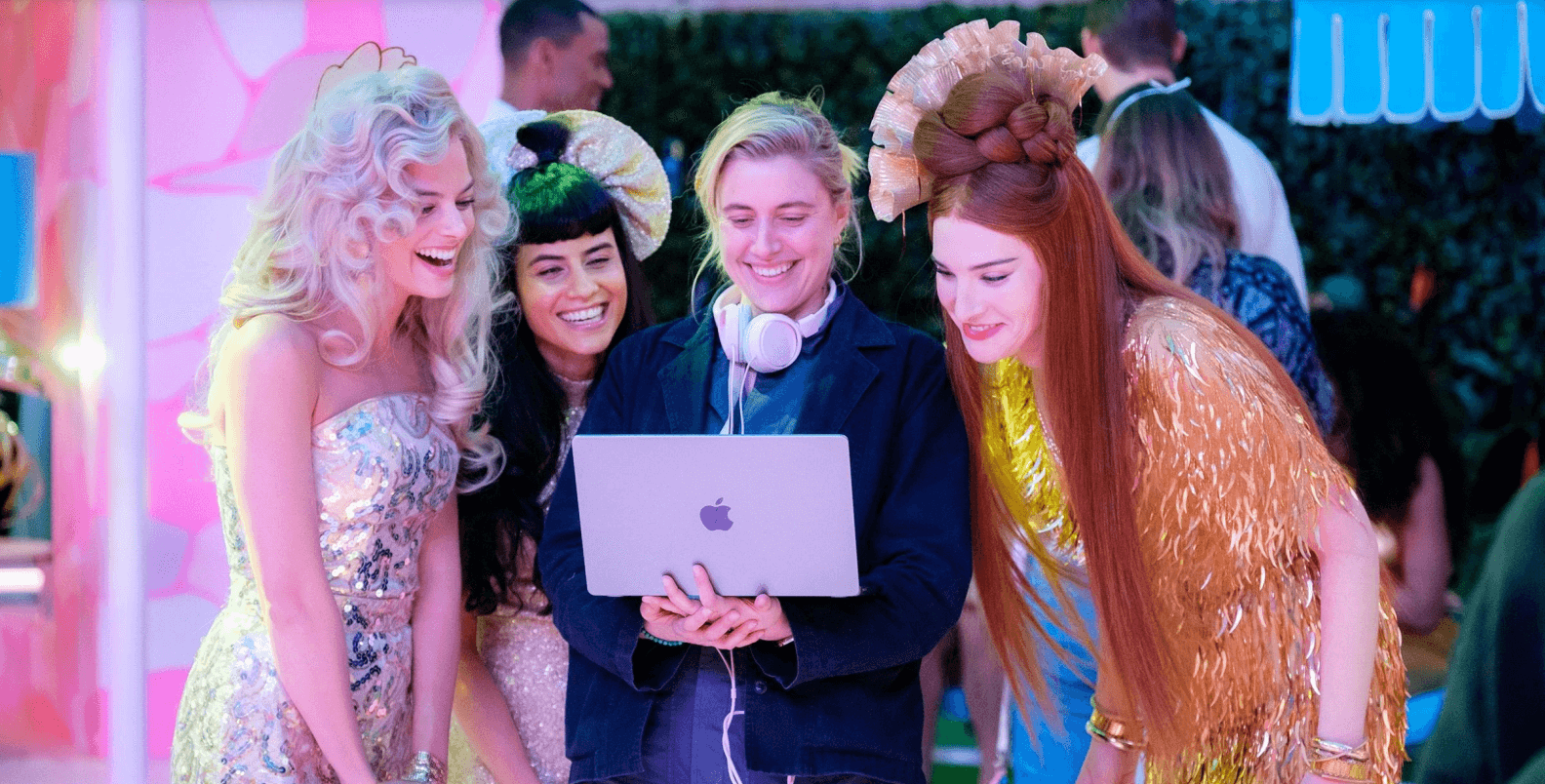

A pressão política se dá em um cenário de retração, no qual estúdios e plataformas buscam evitar o que consideram ser “riscos” e priorizar projetos que apelem ao público mais abrangente possível. Dada a resistência do mercado em valorizar o caráter universal das histórias de mulheres e minorias, obras que envolvam estes grupos estão entre as mais vulneráveis. Isto, é claro, apesar do sucesso comercial inequívoco de filmes como Mulher Maravilha (2017), Pantera Negra (2018), Podres de Ricos (2018), A Mulher Rei (2022), Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (2022) e Barbie (2023), apenas para citar alguns lançamentos dos últimos dez anos.

Em relatório divulgado em agosto, a Annenberg Inclusion Initiative definiu a posição da indústria em relação à diversidade como “antagônica no pior dos casos e apática no melhor”. Nas palavras da organização, “os esforços de inclusão estão em um momento de encruzilhada, e a hora para novas abordagens é agora”.

Dentes cerrados

A esse cenário desafiador soma-se a polarização política que não facilita a conversa com mais gente, e o fato de grande parte dessa conversa ocorrer nas redes sociais. Além de nos conectar principalmente a quem já tende a pensar como a gente, as plataformas nos estimulam a reagir de forma distraída e imediata a um interminável volume de conteúdo. Por sua vez, quem produz o conteúdo é estimulado a estabelecer comunicação rápida, superficial e desprovida de nuance. Afinal, vídeos curtos com hot takes ganham mais espaço do que publicações aprofundadas, que exigem maior reflexão tanto de quem cria quanto de quem lê ou assiste.

Como resultado, discussões complexas são tratadas de forma simplista. Termos como male gaze e ferramentas como o Teste de Bechdel são aplicados de forma genérica e sem contexto. Protagonistas femininas, sobretudo as que pertencem a algum grupo minoritário, são cobradas a oferecer representação aspiracional e idealizada. Cenas, filmes e personagens são julgados a partir de uma cartilha de certo e errado que não dá conta dos múltiplos aspectos envolvidos na discussão, nem da própria diversidade da experiência feminina.

É um ambiente de sim ou não e isso ou aquilo que abre pouco espaço para aqueles por outro lado, ao mesmo tempo e no entanto tão intrínsecos ao debate sobre igualdade de gênero. E este comportamento não é exclusivo de uma única rede social, um único grupo político ou um fandom específico. Em sua newsletter, a crítica Angelica Jade Bastién descreveu o cenário de forma precisa:

“O que une o fã de cinema moderno – sejam os acólitos da A24, sejam os obcecados pela Marvel – não é o gosto, mas a abordagem. São pessoas que tratam o cinema, a televisão, as histórias em quadrinhos e outros artefatos da cultura pop como um espelho, e não como um portal. Isto não apenas na forma como avaliam o mundo ao seu redor, mas, sobretudo, na forma como veem a si mesmas. O absolutismo moral reina supremo. Sob suas conversas ecoa a pergunta: Este personagem é uma pessoa boa que reflete minhas convicções políticas? Não se trata do prazer da descoberta narrativa, ou mesmo de encontrar uma faísca de identificação com um personagem radicalmente diferente de você. Trata-se de se sentir bem sobre gostar do que você gosta —e de defender isso com dentes cerrados, como se qualquer crítica à obra fosse um ataque a você como pessoa.”

Seria fácil atribuir esse tipo de comportamento apenas ao público machista e de extrema direita que reclama sobre o cinema estar excessivamente politicamente correto ou woke. Mais difícil é confrontar o fato de que também aqueles que defendem a igualdade de gênero no cinema podem adotar e promover linhas de discussão pouco convidativas ao diálogo, e que muitas vezes reforçam aquilo que se está tentando combater.

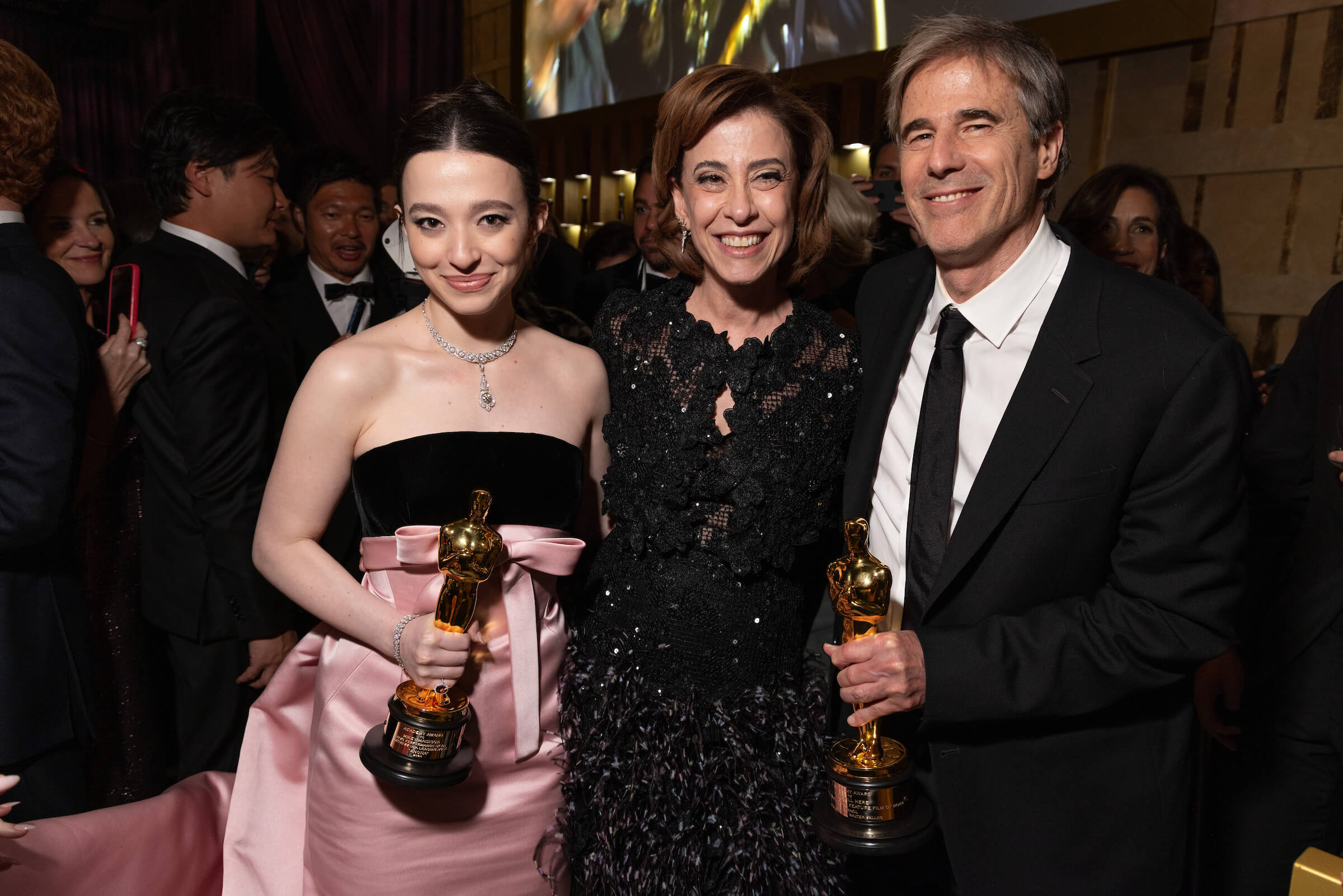

Basta lembrar da mais recente edição do Oscar, quando usuários das redes sociais atribuíram a vitória da atriz Mikey Madison ao fato de ser a mais jovem entre as concorrentes e às cenas de nudez e sexo que teriam agradado o grupo votante majoritariamente masculino. Mencionar outros possíveis fatores (da popularidade geral de Anora ao impacto das campanhas de marketing, passando pelo caráter subjetivo da arte) ou ponderar que, na última década, a idade média das vencedoras do Oscar de melhor atriz foi de 43,7 anos, era visto como negação do etarismo. E como uma das concorrentes de Madison era a brasileira Fernanda Torres, a revolta foi ao limite. No perfil do Mulher no Cinema no Instagram, uma foto das atrizes sorrindo juntas foi tomada por comentários que chamavam a americana de “garota”, “menina”, “criança”, “pirralha”, “novinha”, “gatinha”, “ridícula” e “ninfeta”, termos frequentemente usados em contextos machistas.

É um caso exemplar de como uma questão legítima se perde no debate pobre das redes. O etarismo é realidade no Oscar, no audiovisual e em todos os âmbitos da sociedade, e sem dúvida tem maior impacto sobre as mulheres. Mas é possível discutir o etarismo sem invalidar completamente o talento e esforço de uma atriz, bem como seu grau de envolvimento e consciência quanto ao trabalho que fez. É possível questionar padrões desiguais sem reduzir a conquista profissional de uma mulher à beleza. É possível refletir sobre a sexualização do corpo feminino nas telas sem desmerecer uma personagem por ser prostituta. É possível defender ideias feministas e preferências cinematográficas sem adotar posições conservadoras e linguagem machista.

Falar e ouvir

É claro que as redes sociais também foram e continuam sendo utilizadas para disseminar informação, formar comunidade e exercer pressão. Em 2015, o comportamento machista dos cineastas Lírio Ferreira e Cláudio Assis durante um debate sobre Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert, foi relatado pelo público nas redes sociais, chegou à imprensa e impulsionou discussões no setor audiovisual. Dez anos depois, Muylaert é quem foi criticada na internet por escalar uma atriz cisgênero como protagonista do filme Geni e o Zepelim. A repercussão negativa culminou na contratação de uma nova atriz, Ayla Gabriela, e em compromissos firmados com a Associação de Profissionais Trans do Audiovisual (APTA).

Mas quando o longa for lançado, será que os jornalistas questionarão Ayla Gabriela sobre seu processo criativo, a composição da personagem, sua trajetória como atriz e os filmes e artistas que fizeram parte de sua formação? Ou será que as perguntas serão principalmente sobre a polêmica que envolveu o filme e sobre como é ser uma mulher trans no cinema? E sejam lá quais forem as perguntas, daremos às respostas a mesma atenção que demos ao anúncio da escalação?

Infelizmente, muitas vezes não é isso o que acontece, sobretudo no caso de mulheres não brancas.

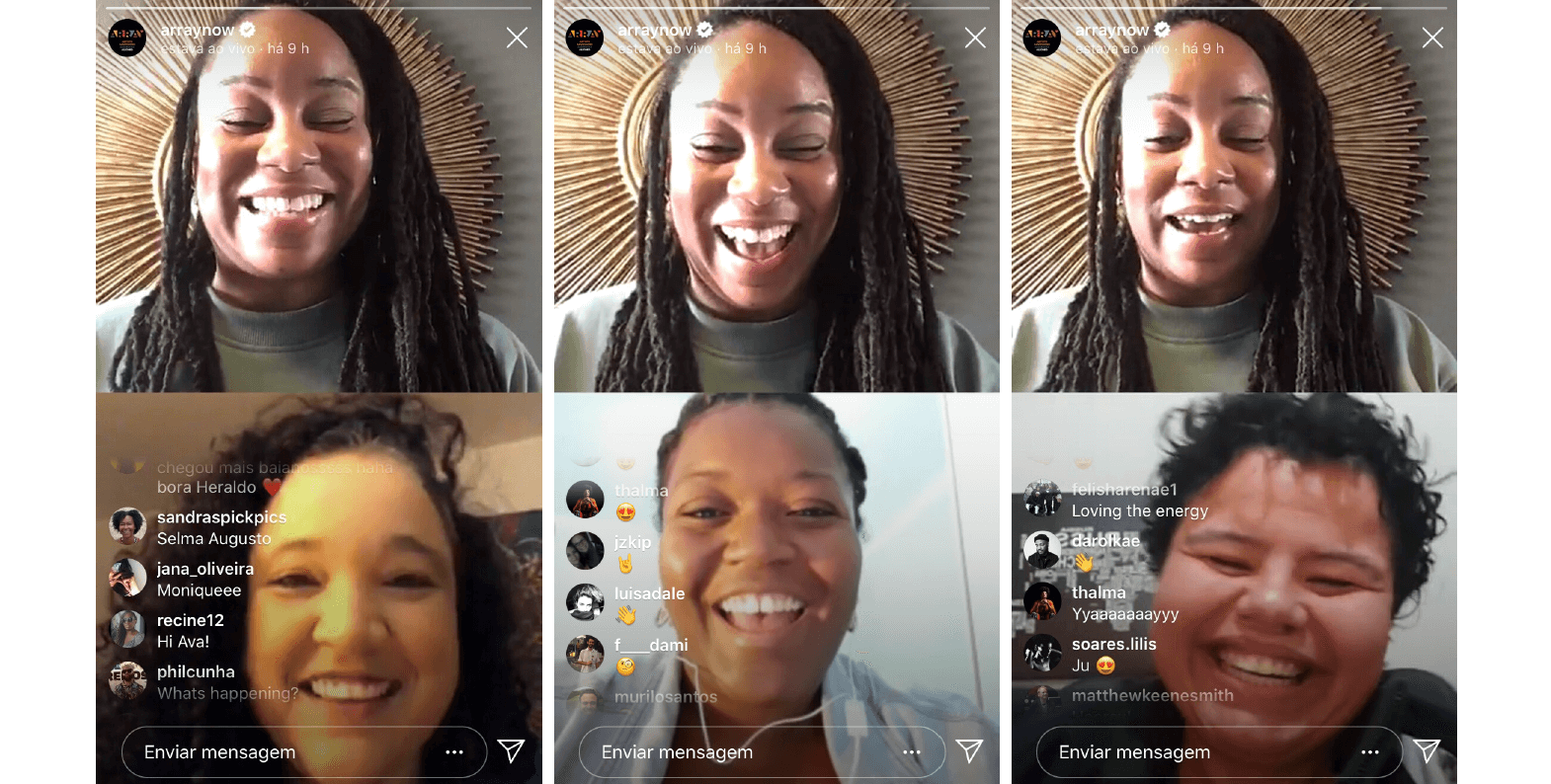

Em 2020, a produtora Antonia Pellegrino foi criticada por escolher um diretor branco para uma série sobre Marielle Franco (1979-2018) e dizer que no Brasil não havia “um Spike Lee ou uma Ava DuVernay”. A declaração chegou à própria diretora americana, que abriu as redes sociais de sua empresa, a Array, para uma live com cineastas brasileiros negros, entre eles Juliana Vicente, Joyce Prado e Gabriel Martins.

Mas quantas das pessoas que compartilharam a fala de Antonia Pellegrino, ainda que para condená-la, compartilharam (ou mesmo assistiram) a live da Array? Quantos dos veículos que republicaram a declaração relataram também o que foi dito na live? Quantos dos influenciadores que condenaram a produtora falaram a seus seguidores sobre a obra de uma cineasta negra brasileira?

Em outras palavras: estamos falando mais sobre feminismo, mas estamos ouvindo mais? Estamos realmente interessados no que têm a dizer as profissionais de quem nos proclamamos aliados? Estamos vendo seus filmes? Nossa aliança é genuína e engajada ou abstrata e genérica? É aliança de fato ou apenas hashtag?

Falar melhor

Nos últimos dez anos, passamos a falar mais sobre a mulher no cinema. Talvez o desafio, agora, seja falar melhor. Falar com mais calma. Falar com mais profundidade. Falar com mais contexto e precisão. Falar com mais atenção e ouvir com mais atenção também.

Um possível caminho talvez esteja em voltar à ideia de comunidade que impulsionou as movimentações dez anos atrás, quando inúmeros coletivos, organizações e grupos de discussão foram criados. Muitos não vingaram, mas alguns —como a APAN (Associação de Profissionais do Audiovisual Negro) e o DAFB (Coletivo de Mulheres e Dissidentes de Gênero do Departamento de Fotografia do Audiovisual Brasileiro)— se mantiveram como importantes espaços de formação, reflexão, colaboração artística e mobilização política.

Da mesma forma, as ocasiões em que senti que algo de potencialmente transformador aconteceu a partir do Mulher no Cinema foram aquelas em que me comuniquei com pequenos grupos, e não com milhares de seguidores. Foram aquelas que ocorreram não nas redes sociais, e sim em cursos, entrevistas, debates e encontros —inclusive os virtuais, mas realizados em ambientes menores, mais seguros e menos imediatos.

Talvez conversar com mais gente passe por conversar com menos gente de cada vez. E por isso, embora continue nas redes sociais, o Mulher no Cinema dará prioridade ainda maior a espaços de discussão aprofundada. De início, convido os leitores a participarem de duas formas: unindo-se à comunidade de apoiadores, que têm acesso exclusivo a textos e vídeos mais opinativos e reflexivos; e cadastrando-se para serem avisados sobre cursos e grupos de discussão online que serão realizados regularmente.

Urgente e continuo

Neste momento de encruzilhada, e diante de todas as nuances e complexidades abordadas até aqui, qual deve ser o objetivo final de uma iniciativa como o Mulher no Cinema? Se estatísticas, prêmios e números de bilheteria não são suficientes para medir avanços e retrocessos, o que um dia poderá nos indicar que a igualdade de gênero se tornou realidade no cinema?

Ao longo dos anos, me acostumei a pegar duas respostas emprestadas. Uma foi dada por Stacy L. Smith, fundadora da Annenberg Inclusion Initiative, em um congresso do qual participei em 2019: “O que realmente importa é ter acesso ao capital. É que os indivíduos tenham os recursos para contar a história que quiserem, sejam US$ 100 milhões ou US$ 100 mil.”

A outra resposta foi dada pela diretora Gilliam Armstrong ao jornal The Guardian em 2016: “Só haverá igualdade quanto tivermos tantas cineastas medíocres mulheres como temos cineastas medíocres homens”.

Combinando e expandindo as respostas delas, ensaio a minha:

A igualdade de gênero será realidade quanto as mulheres —todas as mulheres— tiverem oportunidades e recursos iguais para contar qualquer tipo de história, de qualquer orçamento, de qualquer gênero, sobre qualquer tipo de personagem.

A igualdade de gênero será realidade quando as personagens femininas forem vistas —tanto por quem faz quanto por quem assiste cinema— como mulheres específicas em situações específicas, e não como representantes de todas as mulheres ou de toda uma comunidade.

A igualdade de gênero será realidade quando a maior presença das mulheres em todas as áreas do audiovisual —inclusive a crítica— for vista como essencial ao enriquecimento geral da produção e do debate sobre cinema, não como serviço social ou ferramenta para que os filmes ditos “femininos” sejam melhor compreendidos.

A igualdade de gênero será realidade quando for parte da política institucional de empresas e governos, e não algo vulnerável às mudanças de gestão.

A igualdade de gênero será realidade quando não atribuirmos a nenhum filme, a nenhuma profissional e a nenhuma personagem a responsabilidade de mudar tudo.

E a igualdade de gênero só será realidade se for encarada como um processo ao mesmo tempo urgente e contínuo, que, como tal, requer compromisso, pesquisa, investimento e ânimo.

Luísa Pécora é jornalista e criadora do Mulher no Cinema