De tudo o que li, vi e ouvi sobre Barbie nas últimas semanas – todas as inúmeras vezes em que fui impactada pela onipresente campanha promocional do filme; todo o cor de rosa com o qual me deparei no mundo real e virtual; todos os incontáveis textos, fotos, vídeos, podcasts, newsletters, entrevistas, análises, reels, stories, threads e tweets que chegaram até mim apesar do considerável esforço que fiz para evitá-los -, o que mais me marcou foi uma declaração de Jeremy Barber, agente da diretora Greta Gerwig, publicada em uma reportagem da revista New Yorker. Comentando a passagem da cineasta para os blockbusters, ele afirmou: “Se este é o tipo de filme que as pessoas vão consumir, então vamos torná-lo mais interessante, mais complicado”.

Leia também: Quem é Greta Gerwig, diretora e roteirista de Barbie

Apoie: Colabore com o Mulher no Cinema e acesse conteúdo exclusivo

Barbie estreou nos cinemas na quinta-feira (20), mas é uma ideia antiga da Mattel, empresa fabricante da boneca. Ao longo de uma década, três estúdios e várias artistas (entre elas Jenny Bicks, Diablo Cody, Amy Schumer, Anne Hathaway e Alethea Jones) tiveram maior ou menor grau de envolvimento com o projeto, que assumiu diferentes versões e parecia fadado a permanecer no papel. Finalmente, em 2019, a Mattel fechou negócio com a Warner Bros. e com Margot Robbie, que assumiu as funções de produtora e protagonista.

Foi Robbie quem levou o projeto para Gerwig, que entrou como roteirista (ao lado de Noah Baumbach) e, mais tarde, diretora. O anúncio causou certa surpresa, já que, até então, Gerwig era conhecida por filmes como Frances Ha (2012), que co-escreveu e protagonizou, e Lady Bird: A Hora de Voar (2017) e Adoráveis Mulheres (2019), que escreveu e dirigiu. Estes dois longas, juntos, custaram pouco mais do que um terço do orçamento de Barbie, para se ter uma ideia do salto dado pela cineasta em termos de recursos de produção e apelo comercial.

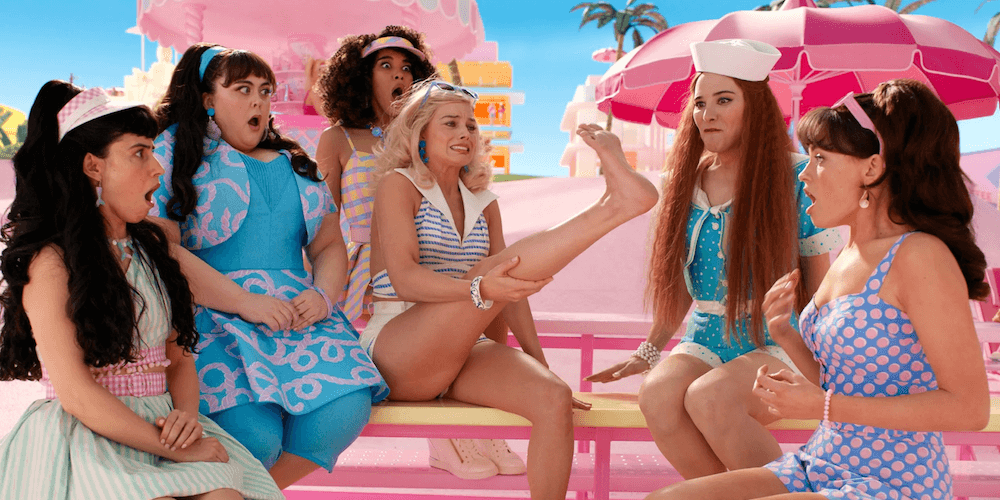

Havia algo de inusitado, também, na ideia de uma artista com especial talento para criar protagonistas femininas complexas contar a história de uma boneca tida como símbolo da objetificação e dos irreais padrões de beleza imposto às mulheres. Tais críticas são mencionadas logo no prólogo de Barbie, que recria a cena inicial de 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968). No lugar dos primatas estão meninas; no lugar do monólito, Margot Robbie vestindo o maiô listrado da primeira Barbie da história, lançada em 1959. A narração feita por Helen Mirren explica que, até então, as bonecas se pareciam com bebês e as meninas essencialmente brincavam de ser mães. Ao terem uma mulher adulta nas mãos, puderam deixar de cuidar da boneca para ser a boneca. “E porque a Barbie pode ser qualquer coisa”, diz a atriz, “as mulheres podem ser qualquer coisa”.

Com o tempo – segue o prólogo -, o padrão loiro, magro e branco das Barbies começou a incomodar. Surgiram, então, Barbies com diferentes tons de pele, Barbies com deficiência, Barbies “com curvas”, Barbies baixinhas etc, “e assim se resolveram todos os problemas relacionados a feminismo e igualdade de direitos”.

A ironia é óbvia para nós, mas não para as Barbies do filme, que realmente acreditam ter transformado o mundo real em uma versão de seu próprio universo. Na Barbielândia, os Kens – ou seja, os homens – não passam de meros coadjuvantes, enquanto as mulheres ocupam a presidência e a Suprema Corte e detêm o dinheiro e os imóveis, além de serem lindas e estarem sempre felizes e se divertindo.

Eis que a imperfeição começa a se infiltrar na vida da Barbie protagonista, primeiro na forma de ideias e sentimentos atípicos (“vocês já pensaram sobre a morte?”), e depois, em algo muito pior: uma celulite na coxa e pés que tocam o chão normalmente, e não como se estivessem sempre de salto alto. A única forma de resolver a questão é ir ao mundo real e se conectar com a menina que está brincando com ela, o que leva Barbie a deixar a Barbielândia e embarcar numa aventura pelo universo humano.

Ken (Ryan Gosling) não é convidado, mas a acompanha mesmo assim, já que na ausência de Barbie sua existência perde o propósito. No mundo real, a experiência dos dois é oposta: ele descobre que os homens podem ser os donos do dinheiro e do poder, enquanto ela experimenta, pela primeira vez, a sensação de ser objetificada e subestimada pelo simples fato de ser mulher. Sua constatação é a de que não apenas as Barbies não salvaram o mundo do patriarcado como talvez tenham contribuído para ele, e sua busca deixa de ser para voltar a ser perfeita, e sim para entender quem realmente é.

Que Gerwig e Baumbach tenham conseguido criar toda essa trama a partir de uma boneca de plástico já poderia ser considerada uma vitória (tirar leite de pedra é a expressão que me vem à mente), mas eles fizeram algo mais: encontraram na Barbie uma forma de seguir explorando temas presentes em seus trabalhos anteriores. Juntos ou separados, os dois contaram outras histórias de amadurecimento centradas em mulheres, e Barbie traz uma nova perspectiva a esse mosaico. Há sarcasmo, mas também respeito e sinceridade no modo como criaram a protagonista, e o mesmo pode ser dito sobre a atuação de Margot Robbie.

A direção de Gerwig se destaca sobretudo nas cenas ambientadas na Barbielândia, e é divertido e interessante ver uma artista conhecida pela naturalidade encenar tão bem um universo no qual a artificialidade é levada ao extremo. Todos os recursos cinematográficos (câmera, maquiagem, direção de arte, figurinos, efeitos, direção de atores) são utilizados para recriar com perfeição o universo plastificado da boneca, e bastam poucos minutos de filme para que qualquer menina que um dia brincou de Barbie se lembre da própria infância.

O que Barbie não consegue fazer é solucionar os impasses que estão na essência do projeto, e que provavelmente explicam a dificuldade de levá-lo às telas. Era preciso fazer crítica social, mas se manter leve; apelar ao zeitgeist, mas também à nostalgia; ter pé atrás com a corporação, mas ainda promovê-la; conter ironia, mas também product placement. Para completar, a avassaladora campanha de marketing elevou o hype ao máximo, vendendo o filme não apenas como um blockbuster bom, mas como um blockbuster diferente.

No entanto, Barbie tem pouco de realmente novo ou transformador. Todos os relatos são de que Gerwig e Baumbach tiveram liberdade artística, e o filme não sugere o contrário, mas o roteiro opera dentro dos limites do mundo corporativo. Para a Mattel, o longa é uma nova etapa no processo de rebranding da Barbie e uma ferramenta para lucrar duas vezes: primeiro com a venda da propriedade intelectual para Hollywood, depois com as vendas da boneca. Praticamente qualquer crítica que o filme fizesse ao produto ou à empresa seria irrelevante diante do potencial retorno financeiro, mas as críticas nem chegam a ser tão contundentes assim. Não há grande efeito, por exemplo, em representar os executivos da Mattel como homens engravatados e hipócritas que só pensam em dinheiro, se depois ninguém menos do que a fundadora da empresa, Ruth Handler (1916-2002), vai aparecer como uma velhinha simpática que batizou a boneca com o nome da filha.

Barbie também está submetido aos limites narrativos e estéticos do cinema comercial americano, que não é menos corporação do que a Mattel. Quando não está na Barbielândia, o filme tem o mesmo ar genérico dos blockbusters que Hollywood lança à exaustão, e até quando está, não articula com profundidade as reflexões que propõe. Talvez para tentar dar conta da espinhosa tarefa que tinha, o filme tem muitas piadas, referências e personagens, e mais ideias do que consegue desenvolver. Me pareceu promissora, por exemplo, a percepção de que a própria discussão em torno da boneca (feminista ou machista, aliada ou inimiga, inspiradora ou opressora) diz algo sobre o mundo. Pode-se ler a frase estampada no pôster – “Ela é tudo, ele é só o Ken” – como referência ao protagonismo da Barbie, mas também como alusão ao fato de que boneco masculino nenhum provoca o mesmo nível de comoção, problematização e debate.

Mas entrar a fundo neste tipo de questão não é a prioridade dos grandes estúdios, nem de Barbie. Ecoando a declaração do agente de Gerwig, trata-se de um filme um pouco mais interessante, um pouco mais complicado, no qual a obrigatória cena do discurso “empoderador” é um pouco mais inteligente, mas que não sai – não se propõe a sair – daquilo que o público está acostumado a ver. Sendo assim, a relação de cada espectador com Barbie provavelmente dependerá menos de sua identificação com a boneca ou com a obra prévia de Gerwig, e mais de seu grau de apreciação (e paciência) por este tipo de cinema.

Luísa Pécora é jornalista e criadora do Mulher no Cinema