Um compreensível clima de decepção acompanha muitas das estreias de filmes e festivais que, por causa da pandemia, têm de ser realizadas na internet, e não nas salas de cinema. Mas não foi o que aconteceu na noite de 7 de setembro, quando o documentário Sementes: Mulheres Pretas no Poder teve sua primeira exibição no YouTube. Em live pré-sessão, as diretoras Éthel Oliveira e Júlia Mariano, cada uma em sua casa, comemoravam com alegria contagiante o fato de que o número de pessoas assistindo equivalia a um Odeon lotado.

Após a estreia, o filme continuou disponível gratuitamente no canal da distribuidora Embaúba Filmes, e assim permanecerá até 30 de setembro. Está, também, na plataforma Taturana, para quem quiser organizar sessões com coletivos, organizações, faculdades e escolas. E se cada uma das 30,6 mil visualizações registradas no YouTube fossem um espectador, Sementes teria lotado o Odeon não uma, mas 55 vezes, um alcance que sem dúvida ajuda a explicar a empolgação das realizadoras. “É um filme que também funciona como ferramenta política e pedagógica”, afirmou Éthel Oliveira, em entrevista ao Mulher no Cinema. “É importante que a obra encontre o público e que a gente tenha a oportunidade de conversar e aprofundar os debates que ela traz.”

Dicas: Cineastas recomendam documentários nacionais dirigidos por mulheres

Streaming: Três documentários sobre mulheres que lutam por mudança

Apoie: Colabore com o Mulher no Cinema e acesse conteúdo exclusivo

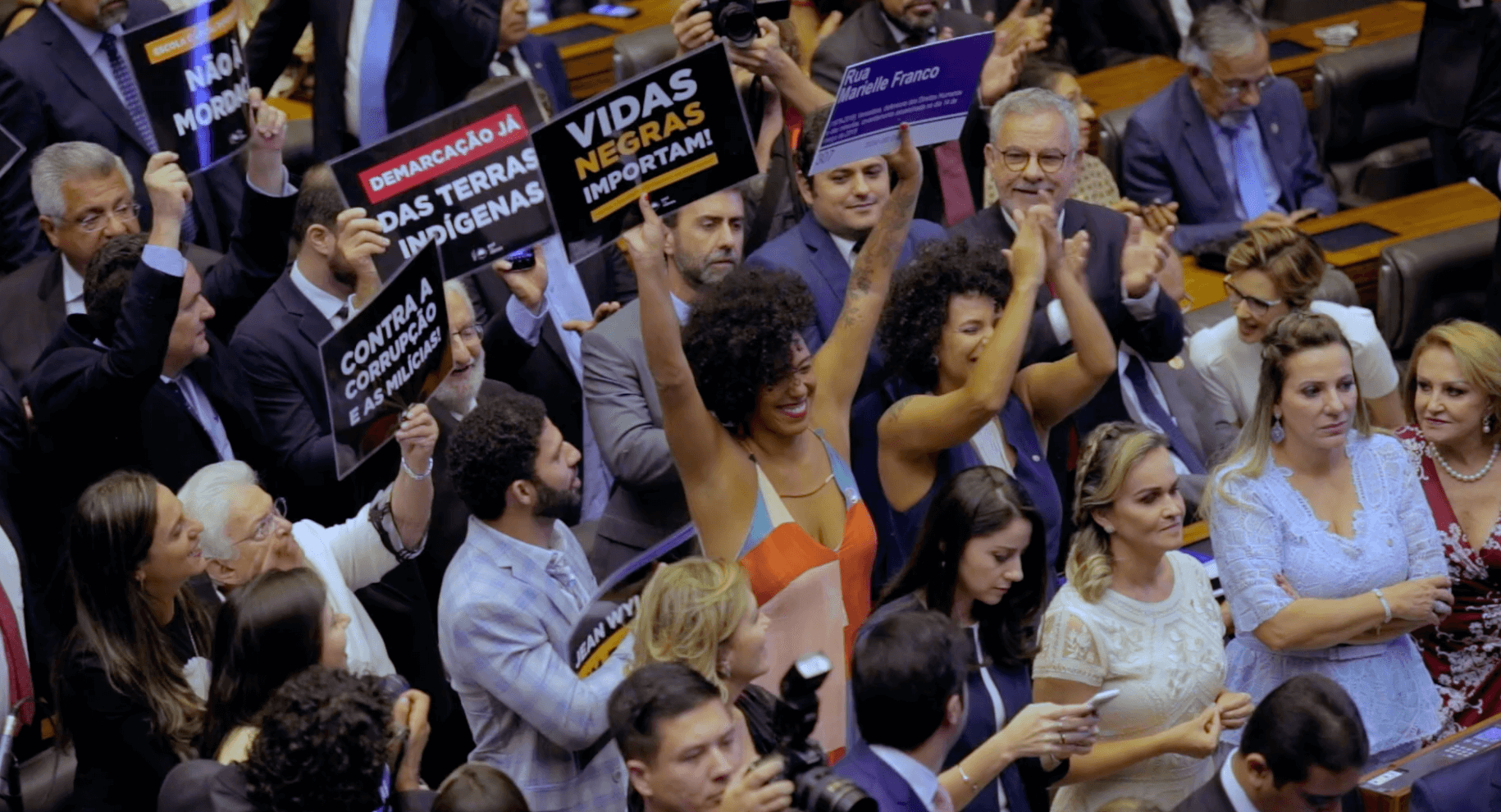

Sementes oferece uma espécie de leitura alternativa, ou complementar, das eleições de 2018. A ascensão da extrema direita liderada por Jair Bolsonaro é obviamente registrada pelo filme, mas apenas como pano de fundo. No centro da ação estão Jaqueline de Jesus, Mônica Francisco, Renata Souza, Rose Cipriano, Tainá de Paula e Talíria Petrone – seis das 4.398 mulheres negras que se candidataram a cargos legislativos naquele ano. Um letreiro no início do documentário lembra outro número importante: em 2018, o número de candidaturas autodeclaradas negras aumentou 93% em relação à eleição anterior.

As seis mulheres que o filme acompanha tinham plataformas e prioridades diferentes, ainda que todas estivessem concorrendo por partidos de esquerda (PT, PSOL e PC do B) e no Rio de Janeiro. Mas o principal ponto em comum entre as candidatas era outro: o fato de todas se sentirem conectadas ao legado de Marielle Franco, seja porque conheciam ou trabalhavam com ela, seja por buscarem, na mobilização política, alguma forma de reagir ao assassinato da vereadora, morta a tiros em 14 de março de 2018, aos 38 anos.

Também produtora executiva do longa, Júlia Mariano, que é branca, entendeu que precisava encontrar mulheres negras interessadas em contar essa história com ela. Primeiro, convidou Éthel para dividir a direção; depois, ambas escolheram uma equipe majoritariamente formada por mulheres, com paridade entre negras e brancas e incluindo profissionais que faziam sua estreia no longa-metragem. É o caso, por exemplo, da diretora de fotografia Marina Alves, da compositora Maíra Freitas e da co-roteirista Lumena Aleluia, entre outras.

Os desafios da equipe não eram poucos, a começar pelas dificuldades de financiamento (o orçamento de cerca de R$ 220 mil só foi obtido após a primeira etapa de filmagens) e pela complexidade logística de acompanhar seis candidatas ao mesmo tempo, muitas vezes em eventos nas ruas. A urgência não permitiu que as realizadoras construíssem uma relação com as pessoas e o universo retratado antes de filmar (“a gente já precisou chegar com a câmera em cima”, definiu Éthel), e elas também não tiveram o acesso que gostariam aos bastidores das campanhas e partidos. Mas as cineastas foram buscando soluções: para conseguir o primeiro pagamento da equipe, apostaram num financiamento coletivo; para uniformizar as imagens registradas por profissionais diferentes, investiram em finalização de qualidade; e para fugir do discurso oficial, aproveitaram os momentos de deslocamento, acompanhando as candidatas no carro entre um evento e outro.

Longe de sentir que esgotaram o tema, elas dizem ver muitas possibilidades para outros documentários. “Percebemos que podemos pegar estes momentos de bastidores que queríamos acompanhando o dia a dia do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro”, afirmou Júlia. “Se alguém ler esta matéria e quiser financiar nosso filme, temos muitas ideias e estamos prontas.”

Abaixo, leia os principais trechos da entrevista com Éthel Oliveira e Júlia Mariano:

Como o projeto começou e como se organizou tão rapidamente?

Júlia Mariano: A ideia foi da Helena Dias, que co-assina o argumento e o roteiro. Em junho de 2018, três meses depois do assassinato da Marielle, ela me perguntou se eu tinha notado a quantidade de pré-candidaturas de mulheres negras e propôs de sairmos para filmar e tentar entender o que estava acontecendo. Pegamos o equipamento da minha pequena produtora, a Noix, que era basicamente uma Canon 6D, um monopé, um zoom gravador e dois microfones de lapela, e fomos a um evento do PSOL em Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Ficamos impressionadas com as falas da Mônica Francisco e da Dani Monteiro, tanto pela força e pela energia nova que traziam, como pela proximidade entre o que elas falavam e o que as mulheres ali de Manguinhos falavam. O diálogo entre elas era diferente do que existia com os outros candidatos. Elas se entendiam. Voltamos empolgadas, pensando que realmente havia um movimento acontecendo e em como filmá-lo. De cara, sabíamos que tínhamos de buscar mulheres negras que quisessem contar essa história também. Foi quando me lembrei de um encontro muito bonito que tinha tido com a Éthel uma semana depois da morte da Marielle.

Éthel Oliveira: Foi um encontro muito potente na Casa das Mulheres Pretas, o último lugar onde a Marielle esteve. Tinha saído a notícia de que os Barreto iriam fazer um filme sobre a Marielle [o projeto da LC Barreto Produções foi anunciado em 19 de março de 2018 no jornal O Globo], e estava bastante estarrecida com isso. Achava que as mulheres negras tinham de fazer algo, talvez uma performance, que é um lugar potente para trabalhar as emoções de maneira imediata. Júlia e eu trocamos uma ideia sobre aquele momento e ela se lembrou disso na hora de me convidar para o Sementes. Quando cheguei, já havia uma pequena produção encaminhada e a pesquisa de personagens já tinha começado. A partir daí, seguimos juntas.

Júlia Mariano: Fomos definindo quem ia fazer câmera e som, sempre tendo em mente o compromisso de que as mulheres negras estivessem presentes, para contarmos a história a partir desta perspectiva. E entendendo, também, que a gente não tinha dinheiro nenhum. Fomos falando com pessoas que a gente sabia que poderiam chegar junto caso a gente precisasse, porque é difícil manter a mesma equipe sem manter um cachê.

“Uma coisa é ter o discurso antirracista e outra coisa é ter uma vida antirracista nas suas ações diárias. O que a gente está fazendo aqui é se abrir para o novo, para outras experiências, para outras possibilidades de cinema e de narrativa. Se quem detém os meios de produção não começar a fazer isso, quem vai fazer? Se é para fazer reparação histórica, quem está montado na herança tem de se desmontar.”

– Júlia Mariano

Além do financiamento coletivo, como conseguiram o dinheiro do orçamento?

Júlia Mariano: Estamos em um momento no qual todos os caminhos de política pública cultural que existiam para a produção audiovisual independente foram extintos. A situação é ainda pior no Rio de Janeiro, pois também não temos nem a esfera municipal, nem a estadual. Isso após 15 anos de constância de editais, que tinham milhares de problemas, mas existiam. Agora, realmente não temos incentivo de lugar algum. No caso do Sementes, concorremos a dois editais da prefeitura de Niterói, mas não levamos. Com o financiamento coletivo, levantamos quase R$ 50 mil, que usamos para pagar a equipe pelo primeiro momento da filmagem. Foram cachês abaixo do mercado, mas dentro do que era possível dentro do que tínhamos. As pessoas fizeram o Sementes sem saber se íamos conseguir esse dinheiro – fizeram por entenderem a importância histórica do filme. Então quando o dinheiro veio, foi muito legal. Depois dessa primeira filmagem, com o projeto mais robusto, conseguimos um financiamento da Open Society Fund no valor de US$ 35 mil, que na época significou cerca de R$ 120 mil. Também conseguimos captar R$ 40 mil via ISS, e aportei R$ 10 mil da própria produtora.

Vocês acompanham seis candidatas ao mesmo tempo, às vezes em eventos com muita gente e muito barulho. Como fizeram para registrar tudo isso e manter certa uniformidade entre as imagens feitas pelas diferentes equipes, sobretudo considerando as limitações orçamentárias?

Éthel Oliveira: Há três momentos no Sementes em que temos seis equipes de três pessoas trabalhando – uma câmera, uma pessoa para o som direto e uma produtora. Então já são quase 20 pessoas na rua. O grande lance era mobilizar uma rede que entendesse completamente os afetos que estavam sendo acionados na produção do Sementes. Era preciso comprometimento estético e respeito absoluto às orientações da direção: não fazer entrevistas, ficar a uma distância justa da imagem, evitar o zoom, buscar planos que acompanhassem as pessoas. E tinha uma questão de afeto mesmo, no sentido de que a gente estava registrando um momento dramático da democracia brasileira pela perspectiva das mulheres pretas. Até onde a gente sabia, isso era algo que ninguém estava fazendo. Era um olhar inédito. Muita gente pergunta: “Ah, mas por que não aprofunda na vida delas?”. Por vida, entendo que querem dizer a casa, o casamento, o privado. E essa é uma imagem que a gente de certa forma já conhece. E se não conhece, por conta da subrepresentatividade do corpo negro nas narrativas, pelo menos imagina. O que é inédito, realmente, é a imagem do fazer político das mulheres pretas. Essa imagem não existe. A gente não tem imagens da campanha da Lélia [Gonzalez, candidata a deputada federal em 1982 e a deputada estadual pelo Rio de Janeiro em 1986]. Eu desconheço imagens da campanha da Leci [Brandão, eleita deputada estadual por São Paulo em 2014 e reeleita em 2018], do próprio Abadias [do Nascimento, deputado federal de 1983 a 1987 e senador de 1997 a 1999] ou de reuniões do movimento negro para pensar as políticas de cota nas universidades. A imagem do fazer político do povo preto não existe e era esse o papo que a gente tinha com a equipe. Acho que o pessoal ficou um pouco pressionado, mas mandou bem. Eram pessoas nas quais a gente confiava, e também pessoas que eram iniciantes no fazer cinematográfico, mas para quem a gente queria dar oportunidade. E aí, na hora da edição, fica o suprassumo de cada diária.

Júlia Mariano: É um tipo de filmagem com correria, confusão, várias equipes. O material bruto acaba sendo difícil, então o que ficou no filme foi aquilo que realmente funcionou. E também houve uma preocupação nossa com a pós-produção. Quando conseguimos o dinheiro do ISS, apostamos em uma finalização boa. Chamamos um colorista experiente, um pessoal de arte para criar o look do filme e dar mais dinamismo às informações. Houve uma direção nossa no sentido estético, já na sala de edição.

Éthel Oliveira: A gente quer colaborar para que a Marielle esteja no panteão internacional dos ativistas negros. [Então pensávamos:] Se essa obra pode ser bem acabada, e assim potencializar o interesse do espectador pela luta das mulheres pretas, vamos com tudo. Vamos jogar arte, vamos jogar trilha, vamos trazer duas excelentes montadoras [Mariana Penedo e Gabriela Paschoal]. E assim foi.

Contem um pouco mais sobre o trabalho com profissionais no começo da carreira.

Júlia Mariano: A Marina Alves, por exemplo, assina a direção de fotografia. Ela vinha da fotografia still e tinha muito conhecimento, mas nunca tinha filmado um documentário. São coisas completamente diferentes, mas ela topou o desafio. A gente pôde juntá-la a outras pessoas que já atuavam como câmeras e tinham mais experiência. Esse tipo de troca aconteceu muito no Sementes. Além disso, ela pôde assistir ao material bruto no período entre as filmagens da campanha e a filmagem da posse. Isso representou um processo muito importante de aprendizado, de poder ver o que estava sendo filmado e conversar. A gente entendeu que era preciso abrir espaço para a galera entrar. Se sempre travarmos a entrada por falta de experiência, a pessoa nunca vai ter experiência. E se não tiver experiência no cinema independente, no mercadão não vai ter nunca.

“Para as mulheres pretas, não há dicotomia entre corpo, política, família. Tudo está sempre interligado. Estamos inseridas em uma estrutura racista, e quando o racismo opera em cima da gente, é em cima do nosso jeito, da nossa pele, do nosso cabelo, do nosso corpo, da nossa espiritualidade, da nossa maneira gregária, da nossa maneira de falar. Ainda que sejamos mulheres negras bastante diversas, inclusive que discordam entre si, esse é um legado ancestral que temos.”

– Éthel Oliveira

Em muitos momentos o filme evidencia questões relativas à imagem das candidatas. Por exemplo, quando a Talíria usa um vestido colorido para tomar posse no Congresso e comenta sobre o estranhamento que isso causa, ou quando a Mônica dá uma entrevista no salão de beleza e a câmera foca bastante no cabelo dela. Por que buscaram estas imagens?

Éthel Oliveira: Mulher na política é um corpo estranho. E como evitamos o talking head [quando pessoas são entrevistadas diretamente, geralmente filmadas do ombro para cima], mostramos a integralidade. Há uma outra cena na qual a Talíria caminha por um corredor de minissaia, camisa amarrada na cintura e o black para cima, algo muito destoante da imagem de uma mulher em Brasília. Olharia a questão a partir desta cena. E iria até mais adiante, porque, para as mulheres pretas, não há essa dicotomia entre corpo, política, família. Tudo está sempre interligado. Estamos inseridas em uma estrutura racista, e quando o racismo opera em cima da gente, é em cima do nosso jeito, da nossa pele, do nosso cabelo, do nosso corpo, da nossa espiritualidade, da nossa maneira gregária, da nossa maneira de falar. Ainda que sejamos mulheres negras bastante diversas, inclusive que discordam entre si, esse é um legado ancestral que temos. Tudo é pensado de maneira integral.

Você tocou no ponto da diversidade entre as próprias mulheres negras, e isto é algo que o filme também aborda: as candidatas são negras, mas têm plataformas e prioridades diferentes. Trazendo esta mesma questão para o audiovisual, você sente que ainda há uma percepção de que as realizadoras negras formam uma espécie de bloco? Ou seja, que as nuances e especificidades do trabalho de cada artista poderiam ser mais reconhecidas?

Éthel Oliveira: Como estou do lado de dentro e acompanho de perto, vejo todas as nuances. O que unifica a gente é o racismo. É a falta de oportunidades, a precariedade para realizar as coisas. A gente fala das coisas muito a partir do racismo, mas a Michelle Mattiuzzi vai falar de uma maneira, a Everlane Moraes de outra, a Milena Manfredini de outra, e eu de outra. Eu, por exemplo, sou essencialmente documentarista mas tenho muito interesse na ficção. Tenho 43 anos, minha vida está atravessada pelo racismo e meus filmes também estarão. Mas como consigo falar de coisas para além [do racismo] e elaborá-las dentro da ficção ou em um formato híbrido? Quero muito fazer o meu filme sapatão amor tranquilo, sabe? Uma comédia romântica sapatona, entende? A política acaba sendo uma urgência, mas se as mulheres negras, lésbicas e travestis não estiverem em espaços em que consigam reverberar suas narrativas, vamos ficar sempre num primeiro estágio: vamos fazer documentários. Tenho muito orgulho de ser documentarista, mas essa é a linguagem da urgência. A ficção já é o rolê do orçamento, e já trincou ali, entende? E acho que também é importante falar sobre como as cotas permitiram que as pessoas pretas entrassem na universidade e tivessem uma formação não só para a realização de filmes, mas também para a pesquisa. É aí que a gente começa a cavocar os nomes [de cineastas negros], a fazer mostras, a traduzir os filmes. Aí começa toda uma agitação de formação de público e de acesso a outras cinematografias. A semana de cinema mais importante do Brasil, para mim, é a do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul [festival realizado anualmente no Rio de Janeiro]. É quando vejo os filmes da África e da diáspora nas suas diferenças de linguagem, de performance, de olhares, de língua. Isso faz parte dessas nuances que você está apontando. E esses pesquisadores tiveram a oportunidade de sustentar suas pesquisas porque estavam na universidade pública ou amparados por programas [de bolsas] em universidades privadas. Há todas estas direções dentro do que chamamos de cinema negro.

“O que unifica as cineastas negras é o racismo. É a falta de oportunidades, a precariedade para realizar as coisas. A gente fala das coisas a partir do racismo, mas cada uma de uma maneira. E como consigo falar de [outras] coisas e elaborá-las dentro da ficção ou em formato híbrido? Quero muito fazer o meu filme sapatão amor tranquilo, sabe? A política acaba sendo uma urgência, mas se as mulheres negras, lésbicas e travestis não estiverem em espaços em que consigam reverberar suas narrativas, vamos ficar sempre num primeiro estágio: vamos fazer documentários. Essa é a linguagem da urgência. A ficção é o rolê do orçamento.”

– Éthel Oliveira

Vocês mencionaram o projeto da LC Barreto, e houve também um episódio posterior, em que a produtora Antonia Pellegrino justificou a escolha de José Padilha para dirigir uma série sobre a Marielle dizendo que no Brasil não havia nenhuma Ava DuVernay ou Spike Lee. O Sementes, por sua vez, não apenas têm mulheres negras na direção e em outras áreas, como também contratou profissionais em início de carreira. Júlia, gostaria de saber de você, como uma mulher branca que é produtora executiva do filme: por que é importante que as pessoas brancas com poder de contratação chamem pessoas negras para integrar e chefiar suas equipes?

Júlia Mariano: Precisamos ter a postura de abrir espaço. O espaço está fechado e precisa ser aberto para pessoas que querem fazer filmes e têm outras perspectivas, inclusive históricas, sobre o que a gente está vivendo. Se o Sementes traz um olhar esperançoso dentro de um momento desesperador, é porque parte de perspectivas que não foram ouvidas antes. Os filmes que saíram depois do golpe contra Dilma são importantíssimos – gosto de todos e tenho muita admiração pelas diretoras. Mas são filmes que partem da perspectiva da esquerda branca. O Sementes também toma o lado da esquerda, mas mostra uma perspectiva que não é branca. Isso só é possível porque nossas personagens estão neste lugar de abrir caminhos e porque as pessoas que estão fazendo esse filme estão vindo de outros lugares. Eu sou uma microempresária, o que faço é mais artesanal do que qualquer outra coisa, sou uma produtora de uma pessoa só. Não tenho nem 1% do dinheiro que essas pessoas que você citou têm. Se eu consigo fazer um filme com mulheres negras em cabeça de equipe, e com qualidade estética e técnica – porque a gente não está aqui de amadorismo. É um processo artesanal, mas de forma alguma amador. Disseram por aí que o Sementes é um filme apressado. Não: é um filme que respondeu à urgência do momento histórico. Se euzinha, com todas as dificuldades que tenho, consegui fazer esse filme, como é que a Paula Barreto não consegue? Como é que as pessoas que têm mais condições, estrutura, dinheiro e tempo de mercado não conseguem? É muita falta de desejo de mudança real. Uma coisa é ter um discurso antirracista e outra coisa é ter uma vida antirracista nas suas ações diárias. Quantas porradas a Éthel me deu e continua me dando para me mostrar a branquitude nossa de cada dia? Estou aprendendo todo dia – mas tem de haver o desejo de dar um passo para trás, escutar e abrir caminho. E é claro que isso tem custo, mas acho que as pessoas têm de se abrir para o novo. Precisa chamar um cidadão com posturas políticas muito complicadas para dirigir uma série sobre uma mulher negra e lésbica que é ícone da esquerda brasileira? O que a gente está fazendo aqui é se abrir para o novo, para outras experiências, para outras possibilidades de cinema e de narrativa. Se quem detém os meios de produção não começar a fazer isso, quem vai fazer? A Talíria me disse que o Sementes era uma reparação histórica em relação às imagens das mulheres negras no Brasil. Se é para fazer reparação histórica, quem está montado na herança tem de se desmontar.

Qual conselho vocês dariam para as mulheres que querem trabalhar no cinema?

Éthel Olveira: Comprar uma câmera e ver muito filme. Mas ver muito filme não é ficar só na Netflix – é pensar na história do cinema e em construir um repertório cinematográfico que inclua narrativas não hegemônicas. Não fiz faculdade de cinema, mas me formei no Cine Arte UFF [sala de cinema da Universidade Federal Fluminense, em Niterói], onde pude ver todo um universo de filmes pagando um real. Acho que é importante investir nestes outros olhares e acessos. E se imbuir de outras coisas também: música, natureza, sons, todo um universo de sensibilidades. Cansei de fazer isso, de pegar minha mochilinha e tomar um ônibus em Niterói para ver a Bienal em São Paulo. É se nutrir. E comprar um câmera. Acho que tem de comprar uma câmera e registrar a avó, os amigos, todo mundo.

Júlia Mariano: Comprar a câmera é essencial. E nessa mesma linha de se nutrir e construir um olhar crítico, diria para ter certeza de suas opiniões e da forma como vai afirmar as coisas. A mulher é sempre muito questionada, ainda mais dentro do ambiente criativo e de tomada de decisão, e esta formação sobre a qual a Éthel está falando é importante para você se afirmar no momento em que for questionada. Recentemente estava dirigindo uma série em um assentamento do Movimento Sem Terra no Pará que era muito ruidoso. Para facilitar a edição de som, pedi para o técnico gravar cinco minutos de som ambiente em diferentes lugares. Ele gravou um minuto e disse que era suficiente. Nessa situação, você primeiro precisa saber explicar o motivo de querer aquilo. Eu expliquei, e depois disse: “Não estou te pedindo, estou te dirigindo. Já te expliquei e você já entendeu porque eu quero os cinco minutos, mas independentemente disso, independente de você achar certo ou não, você tem de fazer.” O tempo todo você é questionada e colocada contra a parede. Então, se prepare.

Luísa Pécora é jornalista e criadora do Mulher no Cinema