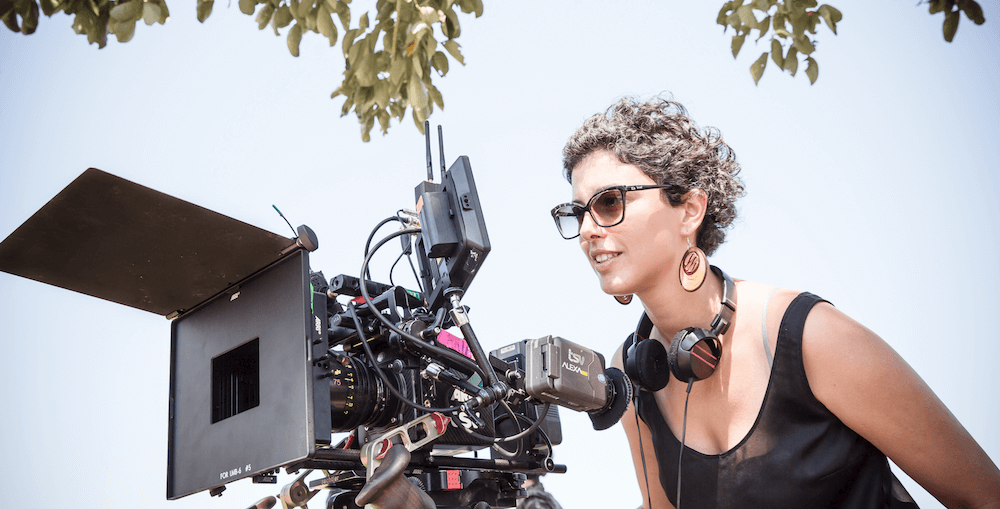

A diretora e roteirista brasileira Beatriz Seigner é uma cineasta que olha para o mundo. Nesta quinta-feira (11), ela chegou aos cinemas com Los Silencios, exibido na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes do ano passado e rodado em uma ilha na fronteira entre Colômbia, Peru e Brasil. Seu longa-metragem de estreia, Bollywood Dream: O Sonho Bollywoodiano (2010), acompanhou três atrizes brasileiras tentando a sorte na Índia. E o próximo trabalho, já em desenvolvimento, será um road movie no qual acompanhará a jornada de iniciação de um contador de histórias e intermediador de conflitos no Mali.

Mas o que move a curiosidade da diretora para lugares que não são os dela? “Acho que é uma coisa de saber quem eu sou fora dos nossos condicionamentos sociais”, arriscou, em entrevista ao Mulher no Cinema. “Quem sou eu no encontro do outro? Quem é essa pessoa em outros contextos? Quem somos nós juntos? O que independe da cultura e dos condicionamentos sociais?”

Estreias: Os filmes escritos, dirigidos e estrelados por mulheres que chegam às salas

Vídeo: Veja o trailer de Los Silencios, filme de Beatriz Seigner exibido em Cannes

Apoie: Colabore com o Mulher no Cinema e acesse conteúdo exclusivo

Em Los Silencios, o encontro é com a América Latina, a condição dos imigrantes e o impacto das diferentes formas de violência. O longa narra a história de Amparo (Marleyda Soto, ótima), uma mulher que chega à Ilha da Fantasia com os filhos, após fugir do conflito armado colombiano que pode ter matado seu marido (Enrique Diaz). Conforme Amparo tenta reconstruir sua vida, o filme vai dando pistas sobre o que aconteceu, contando em grande medida com a fotografia de Sofia Oggioni e a direção de arte de Marcela Gómez: as cenas com pouca iluminação são cheias de significado, assim como as cores fluorescentes que tornam-se cada vez mais presentes.

Sofia e Marcela são duas das muitas mulheres que integraram a equipe de Los Silencios, e que inclui, também, a diretora de produção Maria Fernanda Henao, a figurinista Ana María Acosta, a maquiadora Mari Figueiredo e a montadora Renata Maria. Durante as desafiadoras filmagens na Amazônia, três profissionais estavam amamentando – sendo uma delas, a própria diretora.

“É a nossa vida: se não fosse assim, não teria como fazer”, afirmou Beatriz, que também levou o filho, Chico, para muitos dos festivais dos quais participou. Na Amazônia, a produção criou um espaço para crianças no hotel e ofereceu que as mães que estavam amamentando levassem acompanhantes. “Fornecemos o mínimo de apoio: espaço e a possibilidade de ter companhia”, explicou. “Nas pausas, os bebês vinham, brincavam. E a equipe entendeu que o ritmo é outro quando você tem alguém amamentando.”

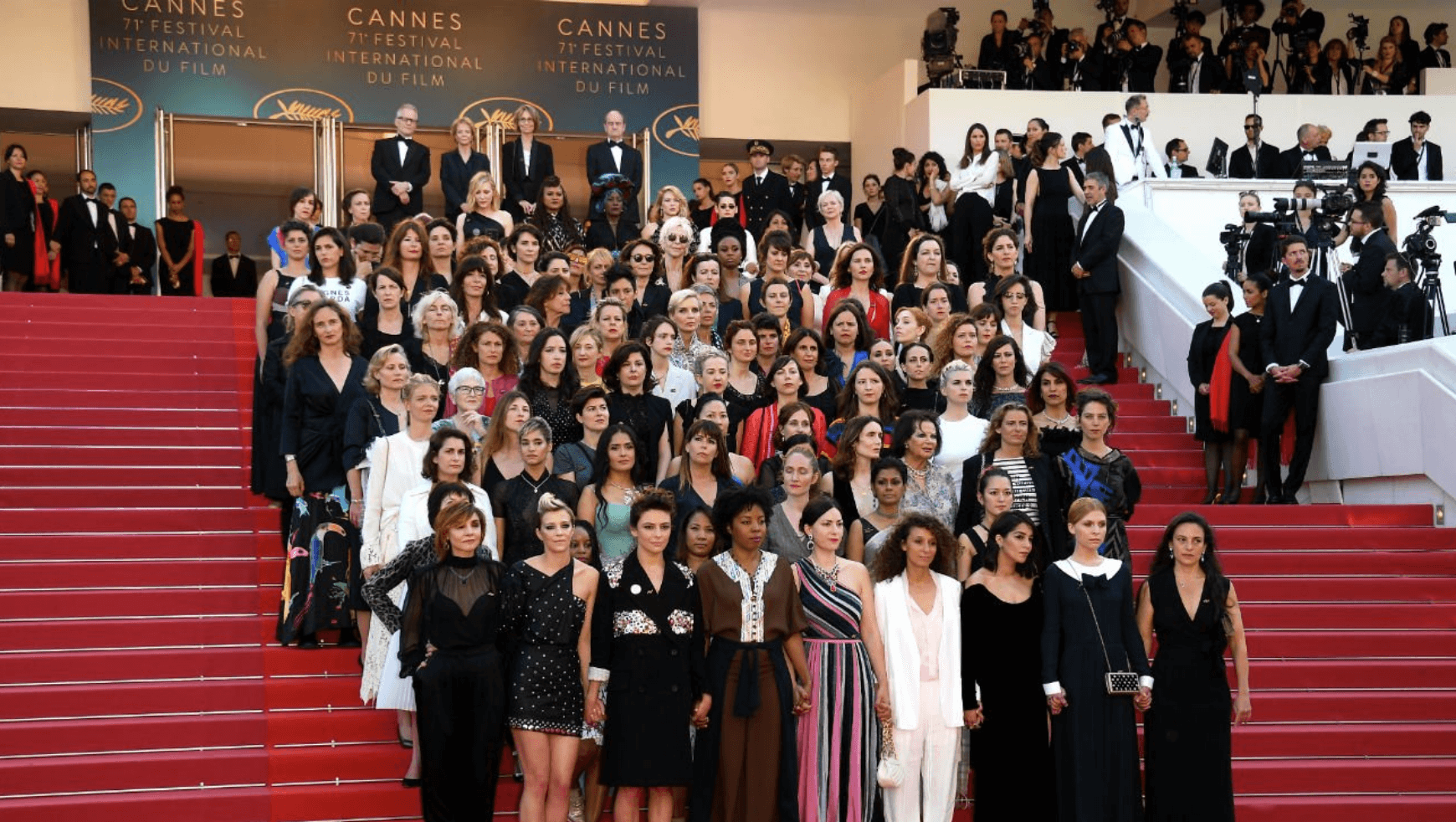

Na entrevista a seguir, Beatriz Seigner fala sobre os bastidores das filmagens, comenta a escolha do elenco predominantemente não profissional, e relembra com foi participar do protesto por igualdade de gênero que marcou o Festival de Cannes do ano passado, ao lado de Cate Blanchett e Agnès Varda (1928-2019).

Seu primeiro filme, Bollywood Dream, foi rodado na Índia e este se passa na Colômbia. Por que esta preferência por filmar em outros lugares do mundo?

Acho que é uma coisa de saber quem eu sou fora dos nossos condicionamentos sociais. Quem sou eu no encontro do outro? Quem somos nós quando estamos deslocados do lugar em que fomos condicionados socialmente – pela nossa família, nosso bairro, nossa cidade, nossa mídia, nossa educação? Quem é essa pessoa em outros contextos? O Bollywood é um encontro com a Índia, que foi importante na minha trajetória porque morei lá, e este é um encontro com a América Latina, com o nosso lado latino-americano para além do brasileiro. A gente faz parte da América Latina, mas onde está esse lugar? É a questão do encontro, mesmo, o tempo todo. Quem somos nós juntos? O que independente da cultura e dos condicionamentos sociais? Mas tudo é muito intuitivo, essas coisas eu só penso depois [risos].

O que fez você querer contar esta história, em particular?

No final de 2009, uma amiga colombiana me contou sobre sua infância e que, quando imigrou para o Brasil, encontrou o pai que tinha sido dado como morto. Ela me contou imagens muitos fortes, comecei a sonhar com aquilo e decidi escrever. Ganhei o fundo Ibermedia, que foi fundamental para o desenvolvimento do roteiro. Pude viajar para a fronteira e entrevistar mais de 80 famílias colombianas em Manaus, São Paulo e outros lugares. Eram entrevistas sem preocupação jornalística, apenas para nutrir meu inconsciente, assim como li dezenas de livros sobre a questão colombiana. Em 2012 eu tinha um roteiro mais ou menos pronto, que enviamos para 37 editais, dos quais ganhamos seis.

É verdade que você reescreveu o roteiro completamente após encontrar a Ilha da Fantasia?

A princípio a filmagem seria em uma comunidade de Manaus, que foi destruída por causa da Copa do Mundo. O produtor, que é colombiano, me indicou a ilha. Eu buscava uma comunidade de palafitas e para mim era ainda mais interessante que fosse uma zona de fronteira, já que estamos falando de pessoas em trânsito, de vivos e mortos. Quando cheguei lá, foi como se eu tivesse escrito o tempo inteiro sobre aquele lugar sem conhecê-lo. Depois de conversar com as pessoas, voltei para casa e reescrevi o roteiro do zero. Gosto da mistura de documentário e ficção e queria que [os moradores] pudessem interpretar a si mesmos: o presidente da ilha é mesmo o presidente da ilha; a avó realmente vive ali; eles realmente fazem uma assembleia a cada duas semanas e realmente há pessoas tentando expulsá-los de lá. Tudo isso eu bebi da realidade.

Neste elenco de não atores, as crianças são especialmente talentosas. Como as escolheu?

A Nuria [personagem de María Paula Tabares Peña] morava na ilha e ficava observando a gente durante a pesquisa, super desconfiada. A produtora de casting filmou aquele olhar e, embora outras meninas estivessem fazendo testes, para mim estava claro que era ela. Para o Fábio, queria uma criança que ainda tivesse certa inocência, mas ao mesmo tempo desafiasse a autoridade. Fomos às escolas e pedimos para que as psicólogas dissessem quais crianças eram assim. Ele [Adolfo Savinvino] apareceu e era maravilhoso, um imigrante do Peru que adora matemática. Disse que só participaria do filme se não perdesse nenhuma aula [risos].

E a atriz principal, Marleyda Soto?

Eu tinha visto o trabalho dela em A Terra e a Sombra (2015), no qual ela está caracterizada como uma mulher bem mais nova. Já no primeiro teste em vídeo ela quebrava as pernas de todo mundo, mas continuamos procurando e vimos várias atrizes fenomenais. Quando nos encontramos para o segundo teste, Marleyda tinha engordado 20 quilos, tudo porque o trecho de roteiro que tinha sido enviado para ela citava que a personagem era uma mulher indígena redonda. Disse que ela não precisava ter feito isso, que era apenas uma imagem, não algo importante para a narrativa. Mas ela disse que achou ótimo, porque a mãe dela era assim.

Como foi o trabalho com os atores, já que tantos deles não eram profissionais?

Fizemos um mês de ensaio, o que foi fundamental. Não dei o roteiro para ninguém além da Marleyda e do Enrique [Diaz], porque não gosto quando os atores memorizam o texto, acho que fica muito mecânico. E mesmo para eles, pedi que lessem, mas não decorassem. Junto com o Carlos Medina, preparador de atores na Colômbia, fomos criando as cenas conforme os atores iam entendendo e vivendo o filme. Por exemplo, antes da cena da assembleia, eu falava: quem quer ser a favor e quem quer contra? Para outra cena, fizemos um casting com pessoas que de fato passaram por situações de violência. Eram relatos reais, o que dava muita força. Então fomos criando estratégias para o diálogo ser improvisado. E quando você lê o roteiro, percebe que ele é muito parecido com o filme, ainda que não sejam as mesmas palavras.

Quais foram os principais desafios das filmagens?

Filmar na Amazônia não é fácil: fomos três vezes para a ilha, porque eu queria pegar os diversos níveis do rio. Durante quatro meses por ano, a ilha fica embaixo d’água, então a produção toda tinha de ficar em barquinhos, caminhar por 45 minutos carregando os equipamentos…teve tempestade, coisa voando…e teve a questão de falar em várias línguas. Dirigir criança já é difícil, mais ainda em espanhol, que não é minha língua materna. A Marleyda me ajudava muito quando via que as crianças não estavam entendendo exatamente o que eu dizia. E também fazíamos muitos takes. Segundo meu storyboard, eu podia fazer oito planos por dia. Mas podia fazê-los muitas vezes, até ficar do jeito que gosto. Houve cenas com 17 takes, por exemplo.

A fotografia é um dos destaques do filme, seja pelo uso das cores fluorescentes quanto pelas muitas cenas de pouca iluminação. Fale um pouco sobre o que você buscava visualmente.

Havia alguns conceitos importantes para a fotografia, a arte e o som. O primeiro era que a violência estaria fora do quadro. Estamos falando de violência psicológica e, para mim, é muito mais forte aquilo que a gente imagina e cria. Por isso, a decupagem é feita com muitas ações fora do quadro, e o desenho sonoro faz você se entender o que está se passando. O conflito está o tempo todo no som, mas fora de quadro. Na fotografia, há muito preto, muitos momentos em que a luz mostra as coisas parcialmente. Isso porque estamos falando de morte e de coisas que não compreendemos, mas também por causa da estrutura narrativa na qual, conforme eu vou dando mais informações, você vai compreendendo mais. Os imigrantes muitas vezes são julgados por um pedaço de informação, e isso está refletido nessa luz que ilumina uma parte, ou nas coisas que são vistas através de frestas. Já o fluorescente é algo que se usa muito na Amazônia, e coube perfeitamente no que eu queria fazer.

Mulheres ocuparam os principais cargos de chefia nos diferentes departamentos da equipe. Contratar mulheres foi algo que você se propôs a fazer ou apenas aconteceu?

Acho que é natural: quando a diretora é mulher, rola esse olhar. No caso da diretora de fotografia [Sofia Oggioni], eu conhecia o trabalho dela, e ela era uma das três opções que me foram dadas. Então disse: “Quero a mulher.” Na direção de arte, queria muito a Marcela [Gómez], pois já tinha visto o trabalho dela. E a Renata [Maria] montou o Bollywood comigo, então já tínhamos uma parceria. Acho que é os dois: existia a vontade de ter um olhar feminino na equipe técnica, mas elas também são muito talentosas.

Três das mulheres da equipe estavam amamentando durante as filmagens, sendo que uma delas era você. Vi, também, que você levou seu filho a muitos festivais. Como foi essa experiência de tê-lo tão próximo durante a filmagem e o lançamento?

O começo é bem difícil, pois a criança é muito ligada à mãe, fisicamente mesmo. O Chico tinha 12 semanas quando foi comigo para o Festival de Brasília, fui para a Noruega fazer pitching com ele no sling. É a nossa vida: se não fosse assim, não teria como fazer. Sou mãe solo e não tinha opção. Mas a gente precisa de apoio. Para irmos para a Amazônia, tive de esperar ele ter nove meses e poder tomar vacina contra a febre amarela. Lá, optamos por um hotel onde era possível fazer um miniparquinho, uma minicreche para as crianças. Também contratamos uma estudante que estava em férias para dar um apoio, e oferecemos às mães que estavam amamentando que levassem uma pessoa com elas – a mãe, o marido, quem quisessem -, que pudesse cuidar do bebê enquanto elas estavam no set. Minha mãe ficou comigo por um bom tempo, depois o pai do meu filho foi por uma semana. Então fornecemos o mínimo de apoio: espaço e a possibilidade de ter companhia. Nas pausas, os bebês vinham, brincavam. E a equipe entendeu que o ritmo é outro quando você tem alguém amamentando.

E nos festivais? Há alguns anos houve um abaixo-assinado para que Cannes desse mais apoio às mães, e eles anunciaram medidas neste sentido para a edição deste ano.

Em Berlim já há um espaço para as mães. Em Cannes, o Chico ganhou uma credencial para pelo menos poder entrar na sessão. Ele assistiu, quietinho, e no final me abraçou e disse: “Bom trabalho, mamãe!” [risos] Acho positivo ele ver que a mãe dele também é mais do que aquilo, também tem de cuidar de outras coisas. Agora, quando há sessão ou debate sobre o filme, ele fala: “Vamos apresentar o nosso filme do barquinho?” [risos]

Você foi uma das 82 mulheres que participaram do protesto no tapete vermelho de Cannes no ano passado, lideradas por Cate Blanchett e Agnès Varda. Como foi?

Me avisaram que haveria um protesto e perguntaram se eu toparia participar, mas era totalmente secreto: a gente não sabia o que ia acontecer, apenas que seria algo no tapete vermelho, o dia e o horário. Ia ser uma surpresa para todos: para a imprensa e para o festival. Chegamos no hotel e falaram para entramos nas limusines, pois quando chegássemos a Cate Blanchett ia dizer o que íamos fazer [risos] Quando todas as mulheres chegaram, uma das diretoras nos organizou em filas e a Cate falou que era para irmos andando e que depois elas leriam uma carta. E a Agnès, fofinha, estava lá no meio, daquele tamanho, dando a mão para todo mundo. Eu me emociono até de lembrar: fomos indo pelo corredor e quando chegamos lá na frente, havia não sei quantas câmeras. E a Agnès lá, com quase 90 anos, levando todas nós. Porque era isso: vamos subir juntas, não vamos subir sozinhas. Depois, ouvi o Thierry [Frémaux, diretor do festival] falar para a Cate: “Obrigado por ter sido gentil.” Acho que o protesto passou o recado. Vamos ver como vai ser o festival esse ano, mas sem dúvida gerou um movimento na indústria. Mais diretoras estão sendo procuradas para filmes, séries, tudo.

Você sente isso?

Eu fechei com uma agente [francesa] e começaram a vir [propostas]. E não é só porque meu filme é bom: é por causa do movimento das mulheres. Está ficando feio fazer série só com homens na direção. [O protesto] foi simbólico, foi histórico, foi lindo, mas também foi real. Foi dizer que estamos aqui e queremos contar nossas histórias. Foi muito forte, eu sentia o chão tremendo, nossas mãos tremiam. Você percebia que não estava confortável para a imprensa, para o festival. E a gente lá, porque essa questão não poderia passar em branco.

Que conselho você daria para as mulheres que querem trabalhar no cinema?

Só ajude o namorado, o amigo e o colega depois de fazer o seu [risos]. Sabe todas as coisas que é socialmente colocado que a gente tem de fazer antes de fazer as nossas coisas? Não. Acorda, toma seu café, escreve seu roteiro e depois arruma a casa. Depois lê o projeto do amiguinho, do namorado ou de quem seja. Priorizar as próprias coisas é um aprendizado. O tempo todo priorizamos os outros, mas está na hora de a gente se priorizar.

Luísa Pécora é jornalista, criadora e editora do Mulher no Cinema

Fotos de Juliana Vasconcelos – com exceção da imagem de Cannes (AFP)