Quando recebeu um histórico Oscar honorário, a cineasta martinicana Euzhan Palcy ofereceu uma breve definição de seu trabalho e de seu propósito como cineasta: “Com minha câmera eu não filmo; eu curo”.

Estas poucas palavras refletem o compromisso social e político da obra de Palcy, homenageada na edição deste ano da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. No Brasil para acompanhar as exibições de seus três primeiros longas-metragens, a cineasta de 67 anos registrou a vida da população negra em diferentes países do mundo, incluindo a Martinica, a África do Sul e os Estados Unidos.

“O que me atraiu [na carreira de cineasta] foi a possibilidade de mostrar a nossa história”, disse Palcy, em entrevista ao Mulher no Cinema. “O que eu queria era devolver às pessoas negras aquilo que lhes pertencia e dar a elas a oportunidade de se ver na tela, e em todos os tipos de filme.”

Leia também: 30 filmes dirigidos por mulheres para ver na Mostra de São Paulo

Curso online: Mulher no Cinema aborda filmes de diretoras dos últimos dez anos

Também roteirista e produtora, Palcy estudou cinema na França e estreou no longa-metragem com Rue Cases-Nègres (1983), ou Sugar Cane Alley, uma adaptação do romance de Joseph Zobel (1915-2006). Ambientado na Martinica dos anos 1930, o filme conta a história de um garoto que se destaca nos estudos e da avó que se esforça para dar a ele um futuro longe das plantações de cana-de-açúcar.

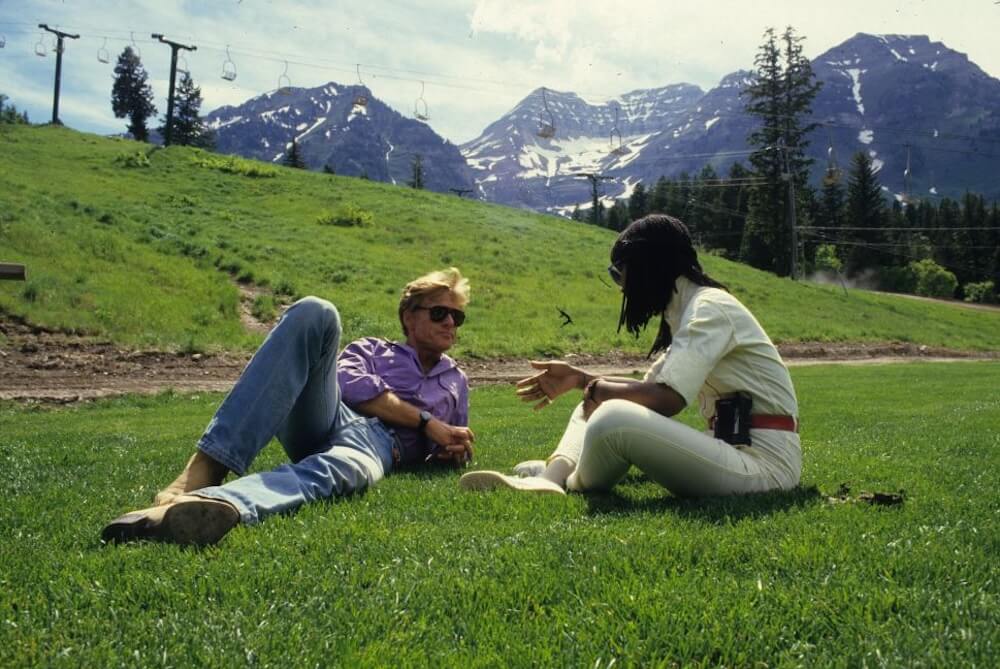

Premiado com o Urso de Prata no Festival de Veneza, o filme rodou o mundo e chamou a atenção de Hollywood, inclusive a do ator e diretor Robert Redford (1936-2025), que convidou Palcy para participar de um laboratório no recém-fundado Instituto de Sundance. Durante este workshop, realizado em 1985, a diretora trabalhou na adaptação de A Dry White Season, romance do sul-africano André Brink (1935-2015) sobre a brutalidade da polícia contra a população negra durante o regime do apartheid.

Determinada a fazer um retrato fiel dos acontecimentos, Palcy fingiu ser cantora para entrar em Soweto e fazer entrevistas clandestinas com a população. O resultado seria o longa-metragem Assassinato Sob Custódia (1989), que foi filmado no Zimbábue por questões de segurança, mas lançado ainda durante o apartheid e antes de Nelson Mandela (1918-2013) ser libertado da prisão.

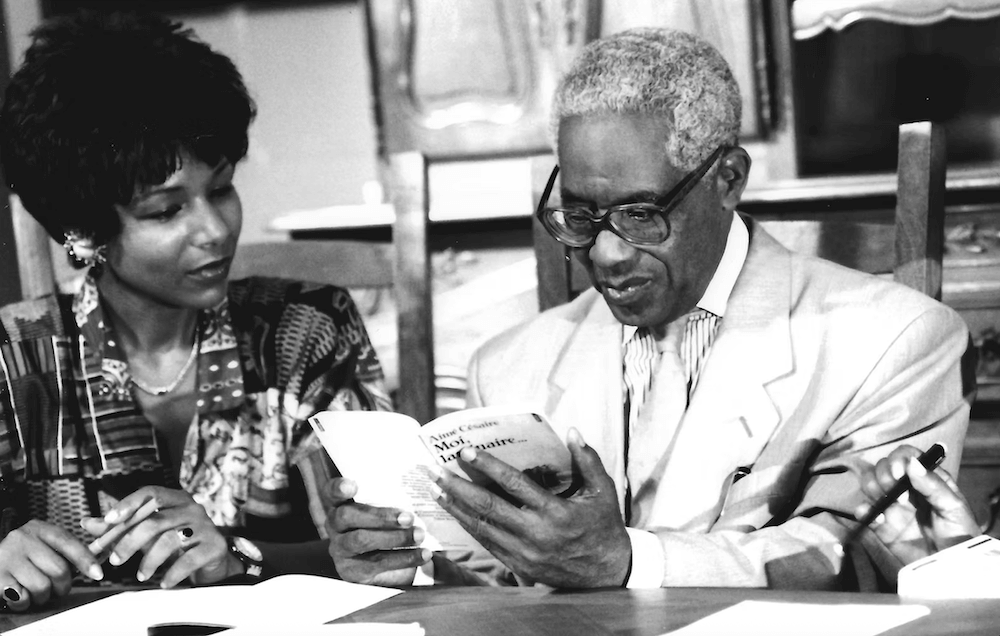

A diretora voltou à Martinica para retratar a paixão pela música de um pequeno vilarejo no longa-metragem Simeón (1992), e para dirigir a série documental Aimé Césaire: A Voice For History (1994), sobre o poeta, dramaturgo e político que considera seu mentor. Seus trabalhos também incluem o telefilme The Killing Yard (2001), sobre a revolta dos prisioneiros —a maioria negros— na penitenciária americana de Attica, no início dos anos 1970; e Ruby Bridges (1998), produção da Disney inspirada na história real de uma das primeiras crianças negras a frequentar escolas que antes eram apenas para brancos no Sul dos Estados Unidos.

Palcy sabe bem o que é ser pioneira. Com Sugar Cane Alley, foi a primeira mulher e a primeira pessoa negra a ganhar o troféu de melhor filme de estreia no César, principal premiação do cinema francês. Com Assassinato Sob Custódia, foi a primeira diretora negra a ter um longa-metragem produzido por um grande estúdio americano. E até o Oscar honorário, recebido em 2022, foi o primeiro de uma diretora negra e o segundo de uma mulher negra. Antes dela, apenas a atriz Cicely Tyson (1924-2021) recebera a mesma homenagem.

Palcy desenvolveu a carreira em meio à contradição de ser exaltada como pioneira, mas não conseguir tirar seus projetos do papel. Dizendo-se “exausta de ouvir que [filmes sobre] negros e mulheres não davam lucro”, ela focou sua atuação no treinamento de novos cineastas na Martinica, mas nos últimos anos disse estar revisitando alguns dos filmes que não conseguiu realizar.

Na entrevista ao Mulher no Cinema, Palcy falou sobre o aspecto universal de suas histórias, revelou o motivo de ter se recusado a fazer um filme sobre Malcolm X (1925-1965) e repassou aos jovens o conselho que recebeu da avó, Camille: “Se alguém colocar uma cerca na sua frente, pule a cerca e voe”.

Seu primeiro longa, Sugar Cane Alley, causou grande impacto logo de cara: foi selecionado para festivais, foi premiado em Veneza, ganhou o César, levou Robert Redford a convidá-la para o laboratório de Sundance e fez com que muitos artistas quisessem trabalhar com você. Na sua opinião, por que esse filme se conectou tão fortemente com as pessoas?

Acho que foi porque o filme trata de valores universais. É um filme sobre a luta das pessoas por sobrevivência, sobre exploração, sobre comunidade, sobre o relacionamento entre os idosos e as crianças, e também sobre educação —isso era essencial. Esses são valores universais, que falam com o mundo inteiro. Quando o filme foi exibido e premiado em Veneza, o primeiro comprador foi uma empresa do Japão. E alguém poderia dizer: o que o Caribe tem a ver com o Japão? Mas o filme pegava as pessoas. Elas se identificavam com aquela história, que, aliás, é verdadeira. Além disso, Sugar Cane Alley talvez tenha sido um dos primeiros filmes que mostraram uma boa representação da população negra. Não estou dizendo que não havia nenhum outro, mas me lembro [da reação] da plateia, inclusive nos Estados Unidos.

Do que você lembra, por exemplo?

Quando exibi o filme em Nova Orleans, o cinema já estava lotado e havia uma multidão do lado de fora querendo assistir. As pessoas se recusavam a ir embora, então o prefeito falou com outro exibidor, que tinha um cinema não muito longe, e ali foi feita uma nova exibição. A cada vez que dois rolos eram projetados no primeiro cinema, alguém corria e os levava para o outro. No final [da primeira sessão], conversei com a plateia e depois fui ao outro cinema conversar com a plateia de lá também.

Quando Sugar Cane Alley foi exibido no festival panafricano de Burkina Faso [ela se refere ao Festival Panafricano de Cinema e Televisão de Ouagadougou, conhecido como Fespaco], eu não pude ir, porque estava em algum outro lugar —quase todos os países me chamavam para participar da exibição e conversar com a plateia. Então não pude ir, mas mandei o filme, e as pessoas que estavam no festival queriam premiá-lo. Os organizadores explicaram que não era possível premiar um filme que não estava em competição, mas as pessoas queriam premiar o filme, porque era o filme delas. Então eles discutiram o caso e deram a Sugar Cane Alley o primeiro Prêmio do Público. Então as pessoas ficaram felizes. Acho essa história muito bonita.

Você fez filmes que se passam na Martinica, mas também em outros lugares, como a África do Sul e os Estados Unidos. Há, portanto, um componente universal e internacional no seu cinema. Ao mesmo tempo, sei que você recusou o convite para dirigir um filme sobre Malcolm X por julgar que seria um projeto apropriado a cineastas afro-americanos. Gostaria de saber mais sobre como você lida com as histórias que não são do seu país ou da sua cultura. Por exemplo, por que você sentiu que podia contar a história de Ruby Bridges, mas não de Malcolm X? O que faz você saber se é a pessoa certa para um determinado filme?

Ok. Pela primeira vez, vou contar o verdadeiro motivo de eu ter dito não ao filme do Malcolm X.

Uau.

Para você. Vou contar a você.

Será incrível.

Eu sabia como Hollywood representava os negros nos filmes. Quando assisti a Mississippi em Chamas [filme de 1988, dirigido por Alan Parker, sobre três ativistas negros assassinados pela Ku Klux Klan na década de 1960]…aquilo é uma mentira. Eles mudaram a história, o que você vê no filme não é exatamente o que aconteceu. Eu sabia que Hollywood não falava sobre pessoas negras. Se personagens negras apareciam num filme de Hollywood, era em papéis degradantes. Eu estava cansada disso, e não queria trabalhar ali.

A produtora Lucy Fisher, que era vice-presidente [de produção global] da Warner Brothers, me implorou para trabalhar com eles. Ela me mandou cinco cartas e eu disse que não podia, que estava ocupada, porque queria ser educada. Mostrei as cartas ao Robert Redford, que foi um dos meus padrinhos, e disse a ele: “Eu não quero ir. Nós [os negros] não estamos na tela de Hollywood. E quando estamos, somos os maus, somos os feios. Por que eles querem trabalhar comigo? Eles gostam do meu estilo, gostam do meu ‘talento’, mas para contar as histórias deles. Tenho certeza disso”. Então Robert disse: “Não, você tem um grande projeto [Assassinato Sob Custódia], você é uma mulher forte. Você deveria tentar. Se não gostar, volte para casa. Mas tente primeiro”. Eu ouvi, fiz o que ele disse e não me arrependi. Mas podemos falar sobre isso depois. Vamos voltar ao Malcolm X.

Veja, eu sempre disse, e continuo dizendo: eu não sou judia, mas sei, no fundo do meu coração, em nome da minha dignidade, que se fosse cineasta na época do Holocausto…te prometo com a minha vida, que teria pego minha câmera e feito alguma coisa. Eu teria dado a minha contribuição contra aquela coisa horrível. Então isso é para te dizer que não é uma questão de cor ou de cultura que determina minhas escolhas.

Quando encontrei Lucy Fisher, ela começou a me mostrar vários projetos, todos com personagens brancos. E não é que ela fosse racista, espero que entenda isso: aquilo realmente era o normal. Ela aliás amava Sugar Cane Alley, tinha se emocionado com o filme, ficava com lágrimas nos olhos. Então eu disse: “Você adorou meu filme, você se emociona quando fala dele, você está aqui me pedindo para trabalhar com você, então pelo menos me dê algo que tenha um personagem negro.”

Foi aí que ela me ofereceu um projeto sobre Malcolm X. Como não queria magoá-la, disse apenas que achava que era um projeto tão específico e delicado, que deveria ser dirigido por um afro-americano. Mas você me pergunta: por quê? Não sou sul-africana, mas fiz um filme sobre a África do Sul. Fiz um filme sobre Ruby Bridges, como você mencionou, e fiz também The Killing Yard, sobre a rebelião na prisão de Attica.

Mas é que quando vi Mississippi em Chamas, fiquei enojada. Hollywood pega nossas histórias e as distorce. É como se passassem a história por um espremedor e aí virasse um filme de Hollywood. Eu não queria isso. Não queria que me usassem. Lembre-se de que Malcolm X era uma figura extremamente controversa entre os americanos brancos. Então eles iam me usar para contar aquela história, porque sou uma pessoa negra. Eles me diriam: “Não, não podemos mudar isso. Não, essa é a sua versão”.

Veja o que aconteceu com Alan Parker. Ele ficou tentando se justificar, explicar o filme. Mas as pessoas diziam: “Como você pôde fazer isso? Você conhece a história, você é cineasta, você pesquisou e claramente não se importou”. Hollywood fez a oferta e ele ficou feliz em ir lá trabalhar, como muitos outros cineastas ficariam. Não estou julgando o Alan Parker, que inclusive era meu amigo. Senti pena dele, porque, quando o filme foi lançado, as pessoas negras, e algumas brancas também, saíram em protesto.

Então eu não queria ser usada para fazer Malcolm X depois do sucesso de Sugar Cane Alley. Eu teria de ter a minha própria visão [da história] e eles não aceitariam minha visão. Eles me forçariam a fazer um filme com a visão deles e eu sofreria depois. Então respondi a sua pergunta e pela primeira vez expliquei oficialmente o motivo de ter dito não. Claro que depois Spike Lee acabou fazendo um filme sobre Malcolm X, mas tenho certeza de que ele conseguiu mudar o que queria. Tenho certeza.

Você acabou trabalhando com Lucy Fisher em Assassinato sob Custódia, um projeto que você levou a ela. No caso, o protagonista é um homem branco que tem boas intenções, mas ignora a realidade da África do Sul, e passa a compreender que essa ignorância o torna cúmplice da violência contra os negros. O que a atraiu no livro de André Brink e nessa história?

Depois de Sugar Cane Alley, eu precisava fazer algo sobre a África do Sul. Estava cansada de ver as imagens de brutalidade policial, não aguentava mais. Não podia ver milhões de pessoas negras sendo maltratadas por um pequeno grupo de pessoas brancas que roubou suas terras e os escravizou. Inicialmente, queria adaptar Cry, the Beloved Country [romance de Alan Paton lançado em 1948], mas descobri que já tinham feito isso. Então alguém me deu uma cópia de A Dry White Season e eu adorei.

Minha visão, ao ler o livro, foi a de uma história sobre duas famílias: uma branca e uma negra. Decidi mostrar o que acontece quando um integrante da comunidade branca se posiciona a favor da liberdade e da justiça. Ou seja, mostrar que seu próprio povo vai destruí-lo, vai puni-lo. E de outro lado, mostrar o que acontece quando a população negra diz: “Não! Basta!”. Isso era muito importante.

Quando adaptei o livro, disse ao autor que gostava do fato de que aquele homem branco não era como os de alguns filmes de Hollywood —não era o salvador branco. Queria que a plateia entendesse que ele simbolizava as muitas pessoas do mundo que fecham os olhos ou não querem ouvir. E também queria que entendessem que tudo o que ele fez foi em nome de sua própria dignidade humana. Não foi para ser o salvador, a estrela ou coisa parecida. Foi porque não conseguiria viver com aquilo, como diz no filme.

Muitas pessoas não sabiam da brutalidade da polícia na África do Sul. Quando viam [as imagens], diziam, “Ah, eles [os negros] estão criando problemas, a polícia está fazendo seu trabalho”. Eles viam um lado, mas não o outro. Eu queria mostrar às pessoas o que realmente estava acontecendo, há décadas, na África do Sul.

O que me atraiu no cinema foi a possibilidade de mostrar a nossa história, a história da população negra. Foi devolver às pessoas negras aquilo que lhes pertencia, e dar a elas a oportunidade de se ver na tela. E isso em todos os gêneros de filmes, não só nos com temas políticos. Quero que a plateia veja que podemos amar, podermos nos beijar, podemos ter família, podemos discutir, podemos brigar. Somos uma comunidade normal.

Nos últimos dez anos, o movimento por igualdade de gênero e raça no cinema se fortaleceu, e levou muita gente —inclusive eu mesma—, a descobrir ou redescobrir a obra de pioneiras como você. No entanto, o cenário agora é preocupante, com a volta de Donald Trump ao poder e o fato de estúdios e plataformas estarem abandonando muitos dos programas ligados à inclusão que tinham sido adotados. Tendo trabalhado em condições adversas durante toda a sua carreira, que conselho você daria aos cineastas que estão preocupados com o momento atual e com a possibilidade de perdermos os avanços que tínhamos conquistado?

Vou dar a eles o mesmo conselho que minha avó Camille me deu quando deixei a Martinica para estudar cinema na França. Ela me deu todas as ferramentas necessárias para lutar e sobreviver. E ela me disse para nunca deixar ninguém me desviar dos meus sonhos. Se alguém colocar uma cerca na sua frente e dizer que ali não é para você, ou que você não pode fazer algo porque é jovem, ou porque é mulher —pule a cerca e voe. Se eles te expulsarem pela porta, volte pela janela e continue importunando a eles. Nunca desista, siga lutando.

Essa geração tem mais sorte do que eu tive. Quando comecei, não havia ninguém. Mesmo depois de eu ganhar um financiamento do Ministério da Cultura da França para fazer Sugar Cane Alley, eu não tinha produtor. Ninguém queria saber do meu filme porque era sobre pessoas negras. E foi assim até Deus me enviar alguém que se apaixonou pelo roteiro imediatamente. Então acredite em si mesmo, nunca duvide. Hoje é possível fazer filmes no celular e postá-los na internet. E se você tiver muitos seguidores, os estúdios vão descobri-lo, pois soube recentemente que muitos estúdios escolhem as pessoas assim, até se não tiverem experiência.

Mas é muito triste ver toda essa questão política, ver o modo como estão cortando tudo o que envolve os negros, os indígenas, as mulheres, o modo como estão sacrificando a criatividade. Isso é ruim. Me deixa muito, muito triste. Mas sabe de uma coisa? Não podemos sentar e reclamar. Precisamos lutar. E lutar com o quê? Não com armas, mas com a nossa arma: com a câmera.

Sou uma cineasta que tem uma missão. Meu lema é não aceitar não como resposta e não deixar os outros me desencorajarem. Então sigam lutando. Lutem pelo que acreditam, e mais para frente vocês encontrarão uma maneira [de fazer seus filmes], assim como eu fiz. Eu lutei muito, e sei que há muitas jovens diretoras com grandes projetos que não são feitos. No caso das mulheres negras, é ainda pior. Uma mulher com um projeto é algo que perturba algumas pessoas. Eles não querem que essas histórias sejam contadas e sejam vistas. Mas sempre dá-se um jeito. Como diz o ditado: querer é poder.

Luísa Pécora é jornalista e criadora do Mulher no Cinema

Foto do topo: Mario Miranda Filho/Agência Foto