Parte das memórias afetivas da diretora Thais Fujinaga a história de seu primeiro longa-metragem, A Felicidade das Coisas, já em cartaz nos cinemas. O filme se passa em uma casa de praia na cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, mais especificamente no Morro do Algodão, onde a própria diretora passou muitos verões durante a infância e a adolescência nos anos 1980 e 1990.

Na época, o Morro do Algodão era habitado basicamente por locais, mas também abrigava um clube frequentado por turistas. “Era uma dinâmica de certa segregação: quem se hospedava no clube não se relacionava com a cidade e muito menos com o bairro”, contou a cineasta, que ficava no meio do caminho por ter casa própria, mas ser sócia do clube. “Ao longo dos anos, fiquei circulando dentro e fora daquele lugar, e veio daí minha primeira inspiração. Queria explorar esse espaço e a relação de ter ou não acesso a certas coisas.”

Apoie: Colabore com o Mulher no Cinema e acesse conteúdo exclusivo

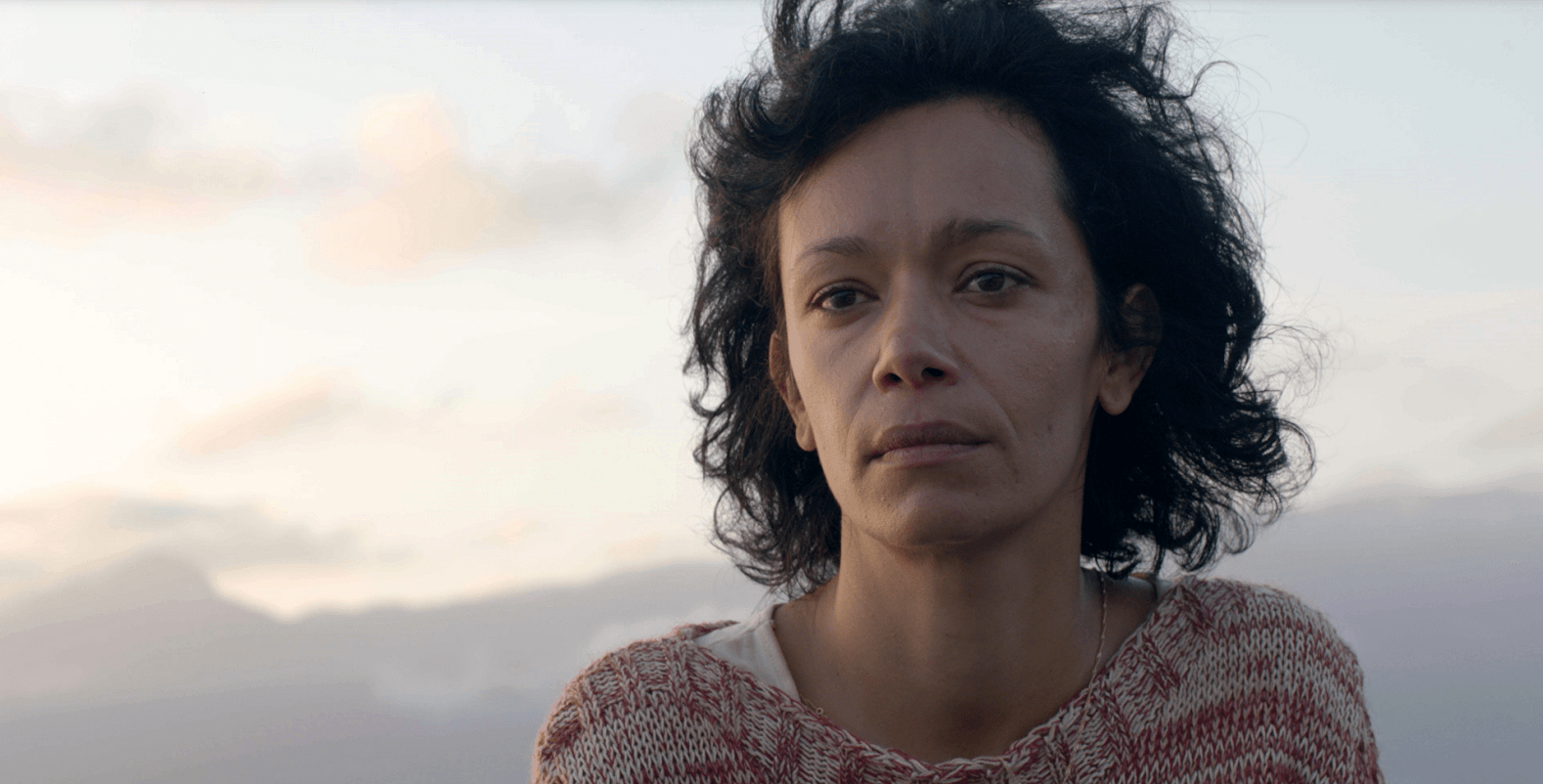

No longa, Paula (Patrícia Saravy) é uma mulher de 40 anos que está grávida do terceiro filho e acaba de comprar uma modesta casa de veraneio em Caraguatatuba. Passando o primeiro verão no lugar com a mãe (Magali Biff) e os filhos Gustavo e Gabi (os novatos Messias Gois e Lavínia Castelari), ela tenta a todo custo concluir a construção de uma piscina no quintal. Mas o sonho da piscina própria fica cada vez mais longe e escancara outras crises: a financeira, a do casamento e a das relações com a família, especialmente o filho adolescente.

Quando escreveu o roteiro, em 2015, Fujinaga queria explorar as dinâmicas sociais de espaços como o clube que marcou a sua juventude, assim como a relação da classe média com o dinheiro. “Na época se falava muito que a classe média estava ascendendo através do consumo e que o governo estava formando consumidores e não cidadãos”, relembrou a diretora. “Isto sempre me incomodou, não porque estivesse completamente errado, mas porque era uma crítica de sabor elitista, de pessoas que sempre tiveram tudo e nunca sofreram por não ter algo ou não poder comprar algo puramente material, para o seu próprio prazer.”

O tempo que se passou do desenvolvimento do roteiro até o lançamento deu ao filme novas leituras. Agora, a piscina inacabada parece símbolo da classe média brasileira que, após um período de ascensão, voltou a ter grandes dificuldades – ou, nas palavras da diretora, de “um país que quase chegou lá”. “Parecia que as coisas iam avançar, mas chegamos numa espécie de teto de vidro, de ‘daqui você não passa'”, afirmou. “Essa ideia norteou o filme: a de uma felicidade que a gente vislumbra e quase alcança, mas que é um pouco tirada de nós.”

Leia a entrevista com Thais Fujinaga:

*

A escolha do elenco é importante em todo filme, mas especialmente importante em um filme como o seu: se os atores não fossem tão bons, o espectador não se conectaria com a história. Como foi o processo de seleção e o que você estava buscando na hora de formar esta família?

Tinha muita consciência de que estava fazendo um filme de personagem, e de que era muito importante ter qualidade não só nas atuações individuais, de cada atriz e ator, mas no conjunto da família e na relação entre a família e os personagens coadjuvantes. A seleção foi dividida em duas frentes: a do elenco infantil e do elenco adulto. No infantil, um primeiro recorte foi o perfil físico, pois tinha o desejo de formar uma família mestiça. Além disso, busquei enxergar na própria personalidade dos atores um dado que fosse essencial para a construção do personagem. Acho difícil moldar uma criança ou adolescente para interpretar algo que esteja muito longe de sua realidade ou personalidade. Então, para a intérprete da Gabi buscava meninas que fossem extrovertidas, falantes e de personalidade forte; para o Gustavo, alguém mais quieto. Fomos fazendo baterias de testes e juntando pares de atores para ver como os irmãos interagiam entre si. Com o elenco adulto o processo foi menos longo, pois vi menos candidatas. Para estas personagens – que são controversas, não são mocinhas – , buscava atrizes que não prejulgassem, que entendessem as camadas das mulheres que estavam interpretando. Também no caso delas juntamos diferentes pares para ver a interação de mãe e filha. E finalmente juntamos os pares de crianças e de adultos para ver como ficava a família.

Gostaria de saber mais sobre o trabalho de direção com os atores jovens, que são ótimos apesar de novatos na área. Eles leram o roteiro e memorizaram as falas? Você apresentou as situações e deixou que falassem mais livremente? Como foi?

Eles nunca acessaram o texto, mas sabiam o que acontecia em todas as cenas, pois isso fez parte da preparação de elenco que fiz junto com a Thais Medeiros. Os dois atores tinham um diário no qual anotavam as cenas com as palavras deles – não os diálogos, mas o que eram as cenas. Isso foi muito importante especialmente para a Lavínia, que tinha seis anos na época das filmagens. Ela ainda estava se alfabetizando, mas sempre sabia que cena ia filmar. A gente falava: “Gabi, é a cena em que você pula no buraco”, e ela já acessava isso na memória dela. Tentei enxergar o jeito que cada um tinha de acessar a história e o personagem. O Messias se sentia inseguro se não soubesse o texto e as marcações, então o que ele fez nos ensaios foi basicamente o que fez no set. Já a Lavínia sabia suas falas, mas às vezes tinha dificuldade em lembrar o momento em que tinha de falar. Então eu avisava, e em alguns momentos chegava até a conversar, pois o técnico de som Gustavo Zimmerman me deixava interferir no som direto para conseguir falar com ela. Na cena em que ela enterra os cigarros da mãe no buraco da piscina, por exemplo, fui falando para ela cada ação que tinha de fazer, com a energia que ela tinha de ter: “Sua mãe está vindo, corre, enterra logo!”. Há alguns momentos de improvisação dela também, algumas tiradas e músicas que a gente incorporou. Mas a maioria das falas são roteirizadas.

Vi você dizer que quando fez o primeiro curta-metragem [Hoje é o Seu Dia, de 2008] teve certa dificuldade na direção de atores por se sentir tímida em dizer o que queria de artistas mais experientes do que você. Como superou essa timidez?

Foi um processo. Queria evoluir como diretora e sabia que para isso seria preciso avançar em muitos aspectos. Uma das coisas que achava que mais me faltava era a experiência com a direção de atores. Superei a timidez com a prática e ao amadurecer como pessoa. Fui perdendo algumas inseguranças de forma geral e isso ajudou na direção: ter a postura de encarar [o ator] de igual para igual. O elenco quer ser dirigido e orientado, então aprendi a fazer esse pacto de confiança, que vai dos ensaios até o momento do set. Claro que ainda sinto muita dificuldade, simplesmente porque é um trabalho difícil, no qual se lida com emoções e imprevistos. O set pode te desviar do caminho que você tinha traçado com o elenco nos ensaios, mas se você tem uma base, se conseguiu transmitir o que é a essência de cada personagem e o que anteviu quando estava escrevendo o roteiro, já é um grande passo. No set, é só ficar sempre retomando essa essência, ajudando as atrizes e atores a se lembrarem dela e a entregarem o melhor dentro de um ambiente que às vezes é de pressão, de pressa e de tensão.

“Quando filmamos, em 2019, pensava a piscina como analogia de um país que quase chegou lá. A gente teve um período em que parecia que as coisas iam melhorar e avançar, mas chegamos numa espécie de teto de vidro, de ‘daqui você não passa’. Você pode ter essa casa de praia caindo aos pedaços, mas a piscina você não vai ter. Essa ideia norteou o filme: a de uma felicidade que a gente vislumbra e quase alcança, mas que é um pouco tirada de nós.”

O lugar em que o filme se passa é muito específico e significativo, e me refiro não só a Caraguatatuba mas também à casa em si, à decoração, e até ao que está ao redor, como o clube, o mercadinho e o parque de diversões – tudo aquilo é imediatamente reconhecível para quem já passou férias no litoral de São Paulo. Gostaria que você falasse um pouco sobre o processo de escolha da locação, o trabalho de direção de arte e a importância daquele espaço na narrativa.

Os espaços foram disparadores criativos para pensar a história. Primeiro há esse espaço macro que é Caraguatatuba, uma espécie de patinho feio do litoral norte de São Paulo, que tem um litoral menos recortado do que o de Ubatuba, São Sebastião e Ilha Bela e é frequentada por uma classe média mais baixa. Não estou dizendo que não seja uma cidade bonita – eu inclusive redescobri Caraguatatuba durante esse projeto -, mas essa é a visão que a maioria das pessoas tem. Isso me interessava porque o filme fala sobre uma classe média ascendente que pode ter casa da praia, mas essa casa pode ser no Morro do Algodão em Caraguatatuba, não em uma praia super badalada de Ubatuba, por exemplo. Para mim só fazia sentido mostrar Caraguatatuba a partir dos espaços que eu conhecia bem: aquele bairro, aquele clube, aquelas casas que ficam na margem do clube, a Praia das Palmeiras, que dá sempre a impressão de estar vazia mesmo na mais alta temporada. Todos esses espaços já existiam concretamente na minha cabeça quando escrevi o roteiro. Só houve pesquisa de locação para encontrar a loja de piscinas e a de material de construção.

Os espaços, assim como os personagens, nunca têm importância isolada: é uma importância no conjunto e na relação com outros espaços. Para mim era importante criar uma relação entre o clube e a casa, dois polos atravessados por um rio que cria uma separação geográfica mas também uma oposição na cabeça dos personagens. Para eles, o clube é um espaço equipado para o lazer e a casa é um lugar de tédio. Não há o que fazer naquela casa, sempre parece que é no clube que as coisas estão acontecendo. É um clima também muito reconhecível para mim: sempre há a excitação das férias e de viajar, mas chega um momento em que a excitação passa e vem uma espécie de tédio, de letargia, de estar todo mundo numa casa que não é equipada como a casa de verdade. Na minha memória, casa de praia é um depósito de coisas velhas que não servem mais na casa onde as pessoas moram de fato. Tudo é um pouco improvisado, as coisas foram herdadas ou largadas ali. Essa ideia estava na construção do roteiro e a direção de arte incorporou.

A piscina parece simbolizar a situação da classe média do Brasil, que após um período de crescimento voltou a ver conquistas materiais ficarem mais distantes. Este comentário social do filme já estava no roteiro ou uma leitura que se impõe agora, no contexto do lançamento?

A questão da perda de poder aquisitivo do brasileiro e em especial da classe média não tinha sido pensada na origem do projeto. Quando comecei a desenvolver o roteiro, em 2015, o que eu pensava era sobre a relação da classe média com consumo e dinheiro – estar sempre contando dinheiro, fazendo conta para saber como gastar e o que priorizar. O dinheiro é fonte de muito sofrimento e angústia, e isso me interessou. Na época também tinha outra coisa em mente, que era uma certa crítica, vinda das elites, inclusive de uma elite de esquerda, ao fato de a classe baixa estar ascendendo através do consumo. Era algo muito falado na época, que o governo estava formando consumidores e não cidadãos. Isso sempre me incomodou, não porque estivesse completamente errado, mas porque era uma crítica que vinha com sabor elitista, de pessoas que sempre tiveram tudo e nunca sofreram por não ter algo ou não poder comprar algo puramente material, para seu próprio prazer. Tinha muito isto na cabeça quando pensei a personagem que quer ter uma piscina apesar de os outros dizerem que a piscina não é para ela, que não faz sentido ter piscina em uma casa caindo aos pedaços. Conforme os anos foram passando e as crises foram se instaurando, houve, sim, uma releitura. A gente filmou em 2019, um ano muito duro para todo mundo que tinha esperança de um outro Brasil. Naquele momento eu pensava aquela piscina como analogia de um país que quase chegou lá. A gente teve um período em que parecia que as coisas iam melhorar e avançar, mas chegamos numa espécie de teto de vidro, de “daqui você não passa”. Você pode ter essa casa de praia caindo aos pedaços, mas a piscina você não vai ter. Essa ideia foi norteando o filme até a montagem final: a de uma felicidade que a gente vislumbra e quase alcança, mas é um pouco tirada de nós.

“Quando escrevi as personagens femininas do filme, busquei não deixá-las imbatíveis demais. Como há tão pouca representatividade, sinto que há uma necessidade de afirmação do quanto as personagens femininas são empoderadas e donas do seu destino. Isto não era algo que eu queria fazer. Queria criar personagens complexas, com camadas, pessoas imperfeitas, mas que você consegue entender. Isto, para mim, puxa a relação entre pessoas que existem e personagens. Pessoas que existem são falhas, não fazem sempre a coisa certa.”

Outro aspecto marcante do filme é a ausência do pai, principalmente por se tratar de um pai que ainda é parte da família, ou seja, não abandonou a família de fato. Por que você quis abordar esse tipo de ausência paterna e a solidão da mulher dentro do casamento?

Esta ausência foi criada para adensar o conflito da protagonista, tornar mais palpável o sentimento de deslocamento que ela tem na família. Ela se sente frustrada com o casamento e seu lugar de esposa, mas também com seu lugar de mãe e de filha. É uma mulher que está vivendo uma espécie de ressaca quanto às relações: a solidão que você menciona não é só no casamento, é dentro da família como um todo. É interessante que, com o lançamento do filme, muitos jornalistas e espectadores homens que participaram de debates pós-sessão me disseram que as figuras masculinas do filme são extremamente opressoras. Acho curioso o uso do extremamente, porque nunca vi dessa forma. Claro, sempre houve a construção de que as figuras masculinas contribuem para a crise da personagem de diferentes formas. Mas a figura do pai e do marido, que é a que chama mais a atenção, para mim está num lugar quase comum. Muitos pais moram com a família e sustentam a família, mas não estão de fato participando do dia a dia e dos pequenos conflitos que surgem a todo momento. Acho que talvez essa reação [de considerar os personagens extremamente opressivos] venha do fato de ser algo muito próximo. Como esse tipo de opressão é comum, acho que ela incomoda mais do que se o pai fosse um homem violento, por exemplo. Talvez daí fosse possível se distanciar mais e dizer: “não sou isso”. Não sei, é uma reflexão que ainda estou processando, porque não esperava esse tipo de leitura.

Você ganhou duas edições consecutivas do Cabíria, prêmio dedicado a roteiros centrados em mulheres. Há algo que considere importante na hora de criar personagens femininas?

O que me preocupa na hora de criar personagens mulheres é o mesmo que me preocupa na hora de criar personagens em geral, inclusive infantis: é tentar não colocar a personagem em função de uma mecânica de roteiro. É fácil, e por isso perigoso, o caminho de tornar as personagens funcionais. Claro que elas precisam ter uma conexão com o todo da construção fílmica, mas evito que façam ou digam algo que só serve para trazer alguma explicação ou avanço artificial para a história.

Mas sua pergunta me fez pensar que, quando escrevi as três personagens femininas do filme, busquei não deixá-las imbatíveis demais. Sinto que, como há tão pouca representatividade no audiovisual, muitas vezes há uma necessidade de afirmação do quanto as personagens femininas são empoderadas, donas do seu destino e coisas do tipo. Isto não era algo que eu queria fazer. Não queria criar personagens femininas fracas, de jeito nenhum, inclusive me preocupei com isto. Mas queria criar personagens que a gente não conseguisse julgar facilmente, nem positiva nem negativamente. Em outras palavras, queria criar personagens complexas, com camadas, pessoas imperfeitas, mas que você consegue entender. Isto, para mim, puxa a relação entre pessoas que existem e personagens. Afinal, pessoas que existem são falhas, não fazem sempre a coisa certa.

Que conselho daria para as mulheres que querem trabalhar no cinema?

Pode ser um pouco clichê, mas diria para terem persistência. Não é um mercado fácil de forma geral e não é fácil para as mulheres. Embora a gente venha lutando, o audiovisual ainda é um espaço bastante branco, masculino e heteronormativo, então é preciso persistência no sentido de saber que talvez as coisas não sejam tão imediatas quanto a gente quer que seja. E também a persistência no sentido interno, em relação a si mesma. Por tudo ser tão demorado e difícil, é muito fácil desacreditar do próprio talento, achar que não é boa o suficiente. É preciso acreditar, sim, que você é boa o suficiente, e achar sua turma, pessoas com quem possa dialogar sobre seus processos e criar uma rede de apoio. E finalmente, botar a cara no mundo e mostrar seus trabalhos.

Luísa Pécora é jornalista e criadora do Mulher no Cinema