À primeira vista, talvez Entre Mulheres pareça o menos inovador entre os filmes indicados ao Oscar deste ano. O longa de Sarah Polley, que estreou nesta quinta-feira (2) no Brasil, não tem as pirotecnias de Top Gun: Maverick, os efeitos especiais de Avatar: O Caminho da Água, os excessos de Elvis ou as múltiplas dimensões e o visual estilizado de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, muito menos o orçamento de qualquer uma destas produções. Trata-se, em linhas gerais, de um drama com menos de duas horas de duração sobre oito mulheres que se reúnem em um celeiro para conversar sobre estupro, patriarcado, fé, culpa e perdão.

Curiosamente, é nesta aparente simplicidade que reside a ousadia de Entre Mulheres, um filme que passa longe do tipo de cinema que hoje costuma ser produzido e valorizado por Hollywood. Que o longa tenha sido lançado por um estúdio americano é um fato que só se explica pela influência das produtoras Frances McDormand e Dede Gardner (presidente da Plan B, empresa do ator Brad Pitt), ambas ganhadoras de mais de um Oscar. E que tenha conseguido uma indicação a melhor filme, a única para uma obra dirigida por mulher, é quase inacreditável: só o título em inglês (Women Talking, ou “mulheres conversando”) já deve ter sido suficiente para desencorajar um número considerável de votantes.

Leia também: Conheça os filmes de diretoras que já disputaram o Oscar principal

Saiba mais: Oscar 2023 terá apenas homens concorrendo ao prêmio de direção

Apoie: Colabore com o Mulher no Cinema e acesse conteúdo exclusivo

De volta à direção de longa-metragem após um intervalo de dez anos, Polley também é autora do roteiro, na terceira vez em que adapta a obra de uma escritora celebrada de seu país natal, o Canadá. Depois de escrever e dirigir o ótimo Longe Dela (2006), a partir de um conto de Alice Munro, e roteirizar e produzir a série Alias Grace (2017), baseado no romance de Margaret Atwood, ela agora mergulha no livro homônimo de Miriam Toews que é livremente inspirado em um caso real ocorrido na Bolívia. Em 2009, sete homens de uma colônia menonita foram acusados de estuprar mais de cem mulheres e meninas que também viviam na comunidade e eram secretamente sedadas antes dos ataques.

O filme ambienta a história um ano depois, em 2010, e transfere a colônia para uma isolada região rural do Canadá. O conservadorismo religioso deixa os menonitas sem contato com o mundo, especialmente no caso das mulheres, que não podem nem mesmo aprender a ler e a escrever na escola da própria comunidade, frequentada apenas pelos meninos. Quando percebem indícios e consequências dos ataques – sêmen no corpo, sangue nos lençóis, uma gravidez inexplicável -, são levadas a acreditar que foram vítimas de demônios e fantasmas, estão imaginando coisas ou sendo punidas por Deus.

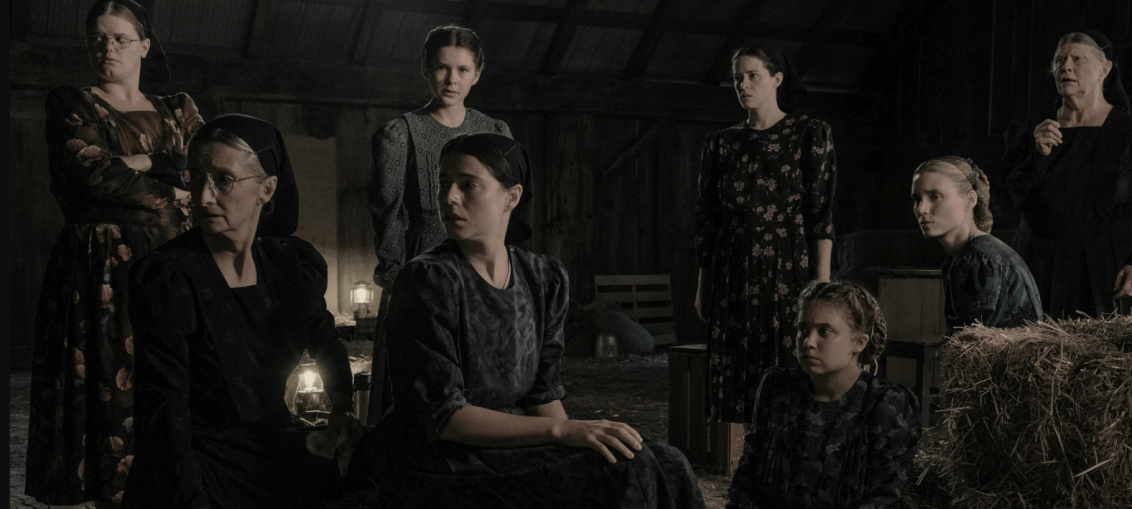

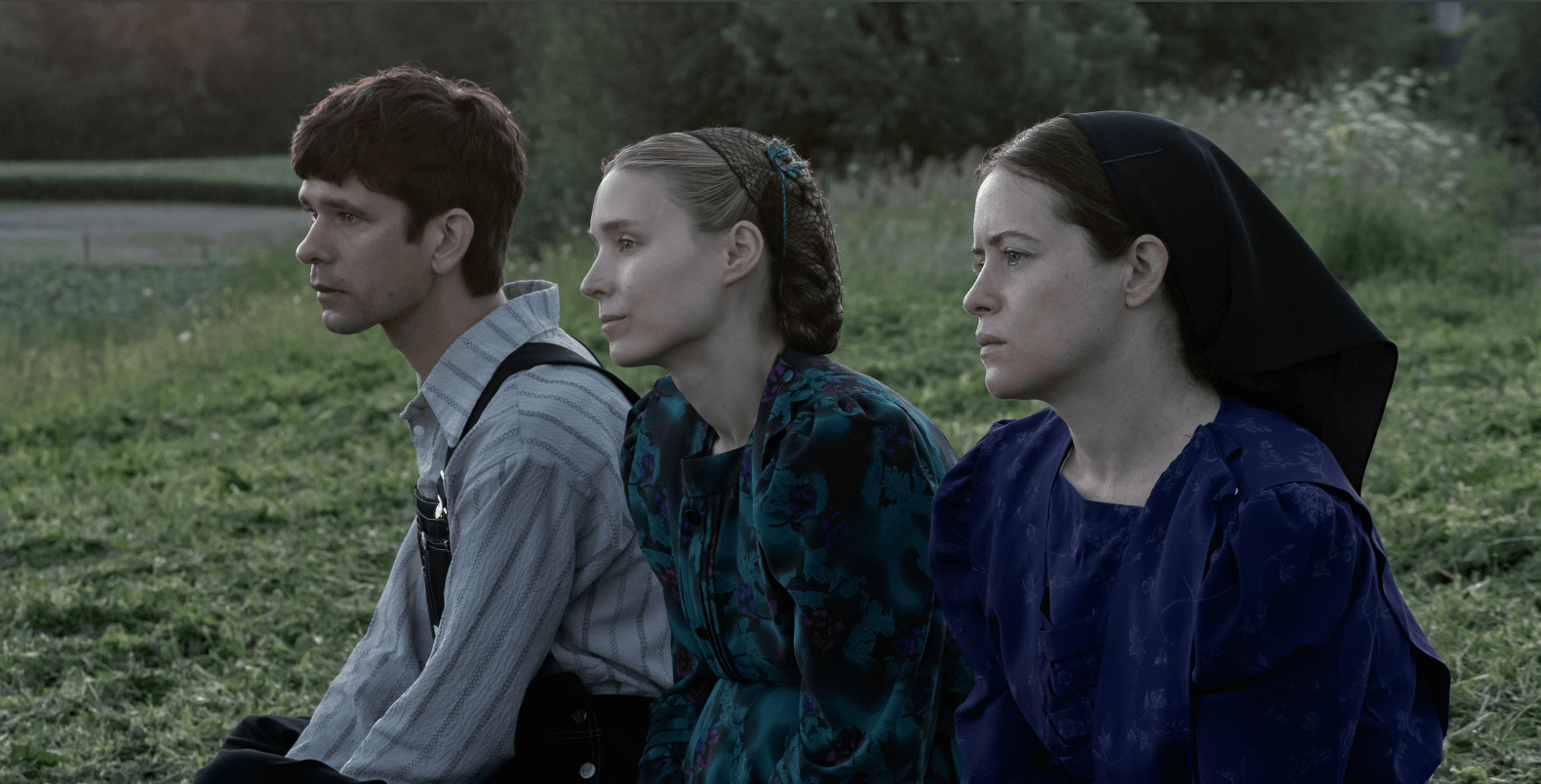

A mentira deixa de se sustentar quando duas jovens flagram o ataque a uma criança pequena. O agressor é levado para a prisão em uma cidade próxima e todos os homens vão até lá para se encarregar da fiança, deixando as mulheres sozinhas por dois dias. Neste período, elas devem decidir entre três opções: ficar e não fazer nada; ficar e lutar; ou fugir da colônia. Depois de um empate entre as duas últimas opções, a decisão final fica a cargo das mulheres de três famílias, que se juntam em um celeiro acompanhadas apenas de August (Ben Whishaw), o professor da escola, convidado a redigir a ata da reunião.

Não é difícil imaginar como um filme típico da atual indústria cinematográfica americana contaria esta história. Provavelmente as primeiras imagens mostrariam a colônia como um lugar agradável, onde famílias felizes vivem de forma simples e em contato com a natureza. Aos poucos, acontecimentos estranhos levantariam suspeitas sobre a aparente harmonia local. Um ou dois ataques seriam cometidos até o dramático flagrante acontecer, e então acompanharíamos tudo: a agressão, a descoberta, o choque, a revolta, a prisão. A votação e a conversa das mulheres ficaria para o terço final, que também incluiria a reação dos homens à decisão tomada: algum tipo de confronto se elas escolhessem ficar e lutar; uma perseguição eletrizante se optassem por fugir.

Entre Mulheres toma um caminho diferente. Todo o contexto da trama – os ataques, o flagrante, a prisão, a votação, tudo o que aconteceu antes de as três famílias se reunirem – é apresentado em coisa de cinco minutos. Algumas outras informações são dadas ao longo do filme, em cenas de flashback ou pela narração em off de uma das personagens, mas o espectador que chegar um pouco atrasado à sala de cinema já vai encontrar as oito mulheres conversando dentro do celeiro. Da mesma forma, a decisão tomada por elas não desencadeia nenhuma grandiosa cena de ação. Em Entre Mulheres, a conversa é a ação.

Engana-se quem pensa que isso resulta em um filme sem tensão. O horror dos acontecimentos vividos na colônia se reflete no modo como ela é filmada, a começar pela cor dessaturada, que deixa a paisagem acinzentada, fria, quase sem vida. Com a ação concentrada basicamente em um único cenário (o celeiro), a sensação de claustrofobia só é quebrada, às vezes, pela imensidão dos campos onde as crianças brincam enquanto as mulheres conversam. Há, ainda, a tensão causada pelo prazo apertado, já que conforme o tempo passa e a iluminação do celeiro muda, cresce a pressão para que uma decisão seja tomada rapidamente. E embora os ataques não sejam mostrados em detalhe e os homens (salvo Albert) estejam praticamente ausentes em cena, sua presença e a violência do que fizeram é sentida o tempo todo. É brutal, por exemplo, o momento em que uma menina de quatro anos interrompe a reunião para reclamar de dores no corpo e abraçar a mãe.

Mas talvez a maior tensão seja provocada pela imediata percepção de que o celeiro do filme é um microcosmo do mundo contemporâneo, e que embora as personagens estejam em uma situação limite, no fundo o que está em jogo para elas também está em jogo para nós. Por trás do debate específico à trama (fugir ou ficar e lutar), há uma discussão mais ampla: depois que se escancara o quão disseminada é a violência de gênero, depois que se revelam tantos casos de abuso e assédio sexual, depois que se torna impossível ignorar o quão profunda e estrutural é a desigualdade entre homens e mulheres em todos os âmbitos sociais – qual o próximo passo?

É uma pergunta das mais desafiadoras, mas que Hollywood tende a tratar de forma simplista, por meio de discursos medíocres e filmes ditos “empoderadores” (como Bela Vingança, para citar um que foi premiado com o Oscar). No entanto, até agora as melhores obras da era pós-MeToo foram aquelas que abraçaram a complexidade de uma discussão sem respostas fáceis e que está apenas começando. É o caso da excelente série I May Destroy You, criada e protagonizada por Michaela Coel, e, agora, de Entre Mulheres, um filme que apenas raramente cede ao comentário político fácil ou literal demais.

De forma geral, o que se vê na tela é um elenco talentoso (Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Sheila McCarthy, entre outras) refletindo com inteligência sobre questões atuais. Que direitos elas têm e quais deveriam ter? É correto reagir com violência? Se reagirem com violência, o que se tornarão? Todos os homens são culpados ou os que não cometeram ataques são inocentes? Existe distinção quando a opressão é sistêmica? Se alguns forem inocentes, mas tratados como culpados, serão então vítimas? E elas, que sem dúvida são vítimas, teriam sido de alguma forma cúmplices? Poderiam ter feito algo diferente ou cuidado melhor umas das outras? Por que Deus não as protegeu? Estariam elas agindo contra a vontade de Deus? Se sim, poderão ser perdoadas? Conseguirão elas mesmas um dia chegar ao perdão? É preciso perdoar para seguir em frente?

Mais do que oferecer respostas, Entre Mulheres demonstra que uma sociedade só avança quando o debate de ideias é livre, igualitário e honesto, e quando as mulheres têm as ferramentas, informações e oportunidades necessárias para participar. “Não falávamos sobre nossos corpos, então quando os ataques aconteciam, não havia linguagem para falar deles”, diz, em certo momento, a voz da narradora. “Sem linguagem, o silêncio tomou conta. E naquele silêncio estava o verdadeiro horror.”

Luísa Pécora é jornalista e criadora do Mulher no Cinema.