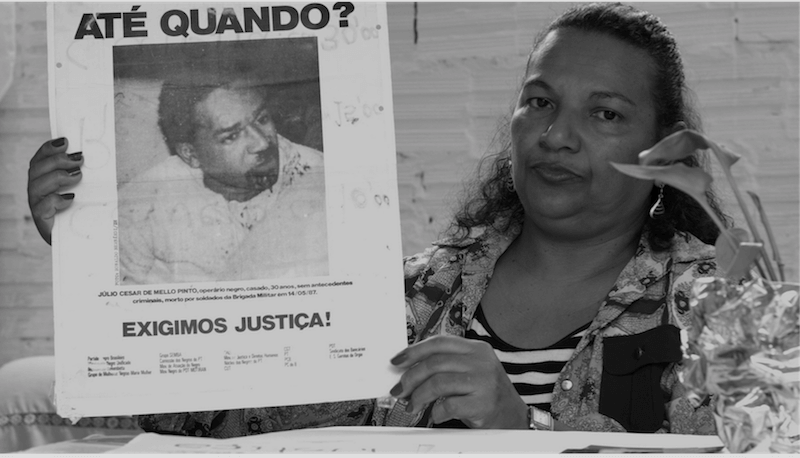

Em 1987, o operário negro Júlio César de Melo Pinto foi preso na cidade de Porto Alegre (RS) após ser confundido com assaltantes. Ao entrar no carro da Brigada Militar, ele tinha apenas um ferimento na boca. Mas Júlio César, 30 anos, nunca mais voltou para casa: foi executado por policiais com um tiro no abdômen.

É esta a história que a diretora Camila de Moraes recupera no documentário O Caso do Homem Errado, seu primeiro longa-metragem. Mais de 30 anos depois, o episódio soa dolorosamente atual: além de dialogar com as notícias sobre assassinatos de pessoas negras no Brasil (mais de 23 mil negros entre 15 e 29 anos são mortos no País anualmente, segundo relatório da CPI do Senado de 2016) e com o movimento global Black Lives Matter, o filme estreou nos cinemas de Porto Alegre (RS) apenas oito dias depois do assassinato da vereadora Marielle Franco (1979-2018) no Rio de Janeiro (RJ).

“Foi muito chocante”, contou a cineasta, em entrevista por telefone ao Mulher no Cinema. “Fica evidente que as pessoas simplesmente acham que podem nos calar tirando as nossas vidas. Mas foi como se uma semente tivesse sido plantada. Outras pessoas vão continuar lutando por ela. Do luto a gente faz uma luta.”

Moraes vem de uma família de artistas e militantes negros: a mãe é atriz; o pai, irmão de criação de Júlio César, é jornalista, roteirista e escritor. Gaúcha, ela começou a frequentar o Festival de Gramado ainda na infância, formou-se em Jornalismo e agora estuda Audiovisual na Bahia. Dirigiu os curtas Mãe de Gay e A Escrita do Seu Corpo, e durante a montagem de O Caso do Homem Errado percebeu estar diante de seu primeiro longa-metragem. A incursão no formato não foi fácil: sem aprovação em editais e sem bater a meta de um financiamento coletivo lançado em 2015, ela contou com a parceria da produtora Praça de Filmes e com o apoio da comunidade negra para conseguir realizar o trabalho.

A ideia inicial era percorrer festivais e depois chegar às salas de cinema. Mas o caminho se inverteu e em março O Caso do Homem Errado estreou em Porto Alegre, no que é considerada a segunda vez em que um filme nacional exclusivamente dirigido por uma mulher negra é exibido no circuito comercial – o primeiro foi Amor Maldito, de Adelia Sampaio, em 1984.

Depois de passar por Salvador e Rio Branco (AC), a próxima parada é o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, que começa em 25 de julho. Sem conseguir distribuidora, a própria Camila e a produtora Mariani Ferreira fazem o contato com as salas e correm atrás dos documentos necessários para cumprir as exigências feitas pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). “É um processo muito cansativo, porque tudo é muito novo para nós”, comentou a diretora. “Chegar à etapa comercial é outro patamar. A gente precisa ter vários registros da Ancine, abrir empresa, pagar taxas bancárias mensalmente…são muitos custos que não estavam previstos.”

A questão financeira é vista por Camila como uma das barreiras enfrentadas pelas mulheres negras, que têm a pior representação no cinema brasileiro, atrás não apenas dos homens brancos, mas também das mulheres brancas e dos homens negros. “Se não temos o financeiro para alugar equipamento, fazer a montagem e a finalização, nossos filmes não chegam. Se para concorrer em um festival precisa ter legenda e não há grana para pagar, [o filme] fica parado.” Leia os principais trechos da entrevista:

*

Como se deu a produção de O Caso do Homem Errado?

Não conheci o Júlio César, pois nasci em abril de 1987 e ele morreu em maio. Porém, o caso teve repercussão nacional e internacional, e Júlio era padrinho do meu irmão. Então sempre ouvi essa história, tanto pela mídia quanto por ser um caso próximo. Em 2009, na disciplina de Jornalismo Investigativo da faculdade, fiz uma reportagem sobre esse episódio e tive a ideia de fazer um curta. Em 2009 comecei a tentar editais. Em 2015 a [produtora] Mariani [Ferreira] entrou para o projeto e propôs um financiamento coletivo. Não atingimos a meta, mas fizemos uma parceria com a produtora Praça de Filmes, que nos deu todo o suporte técnico para fazer as gravações, que aconteceram em 2016. Na hora de montagem, virou um longa, porque havia muito material e era muito complexo falar sobre o tema. Finalizamos em maio de 2017.

O filme não tem entrevistas com os policiais envolvidos na morte do Júlio César. Você tentou falar com eles e recebeu um “não” ou deixou-os de fora por opção narrativa?

Tentamos falar com eles. Encontramos os policiais, falamos que estávamos gravando e solicitamos os depoimentos, mas eles não quiseram dar. Então, para poder incluir a parte de segurança pública no filme, entrevistamos dois especialistas. Porque os policias envolvidos não se manifestaram.

Ao contar a história do Júlio César o filme também fala sobre as chamadas “vítimas ocultas” desse tipo de violência, em geral mulheres – que não morrem, mas têm suas vidas completamente impactadas. Por que decidiram incluir essa questão? Este aspecto estava pensado desde o início ou foi se definindo durante a pesquisa?

Como militantes, infelizmente já trabalhamos com questões relativas ao extermínio da juventude negra. A maior parte das pessoas negras que são mortas são jovens, principalmente homens, então o termo “vítimas ocultas” é muito usado para dizer que essas mulheres ficam vivas, mas como ficam vivas? A gente achou importante falar sobre a questão dessas mulheres – no caso do Júlio César, a mulher, Jussara, e a mãe, dona Maria Sebastiana. Como elas estão vivendo hoje, 31 anos após a morte? Como essas mulheres continuam sobrevivendo após uma vida ser interrompida? É possível restabelecer essas vidas? Existem muitos grupos e associações de mulheres [que passaram por situações similares] e acredito que nessa união elas encontrem forças para tentar viver.

Como você vê o momento do lançamento do filme, tão próximo ao assassinato da Marielle?

Para nós, foi muito chocante. Entramos no circuito de Porto Alegre muito próximo à data do assassinato. Fica evidente que as pessoas simplesmente acham que podem nos calar tirando as nossas vidas. A Marielle lutava por uma vida digna para uma parte da população. Todas as pessoas deveriam ter essa vida digna, com saneamento básico, direito à saúde e à educação. É o básico, o mínimo, e era por isso que Marielle lutava. Por algumas pessoas não estarem de acordo, foram lá e mataram. Infelizmente mataram a Marielle, mas foi como se uma semente tivesse sido plantada. Outras pessoas vão continuar lutando por ela, por justiça e pelo que ela lutava. Do luto a gente faz uma luta. No Brasil, não temos nem direito de chorar por nossas mortes: temos de continuar lutando para ver se um dia isso vai parar.

E como tem sido a resposta do público, que assiste ao filme também neste contexto?

A princípio a gente não tinha pensado em já entrar em cartaz. Íamos fazer uma outra caminhada, mas o caminho nos levou para o circuito comercial. O retorno do público é algo incrível. Eu não tinha essa dimensão, não sabia como o filme ia chegar às pessoas e como elas iam retribuir. Estamos contando um caso do Rio Grande do Sul, mas as pessoas se identificam aqui na Bahia, e vão se identificar em outros lugares porque o racismo atua em todo o Brasil e no mundo. Muitas pessoas vão ter uma história parecida dentro da família. Nosso público na maioria é negro. Temos procurado salas centrais e nosso público tem ido aos cinemas, ocupado este espaço. Temos feito muitos bate-papos, então o retorno também vem em forma de mobilização para buscar soluções. Fizemos um debate muito interessante em Salvador com o Poder Judiciário, no qual a promotora Lívia Vaz deu sugestões e encaminhamentos que podem ser feitos, como um documento internacional pedindo indenização para as famílias, por exemplo. Então o filme não acaba ali.

Você e a produtora do filme estão a cargo da distribuição. Como tem sido esse processo?

A gente entra em contato com as salas, negocia o valor da exibição, o horário, o período… É um processo muito cansativo, porque tudo é muito novo para nós. Chegar à etapa comercial é outro patamar. A gente precisa ter vários registros da Ancine, alguns pagos, e este custo não é dentro da nossa realidade. Precisamos abrir empresa, pagar taxas bancárias mensalmente…são muitos custos que não estavam previstos no nosso orçamento, muitos documentos que a gente precisa ter e ainda está [indo atrás] para poder se encaixar nos padrões de exibição dentro de sala comercial. Mas graças à tecnologia está se formando uma rede muito interessante de pessoas que vêm até nós dispostas a ajudar. Tivemos contato com salas de cinema de outros Estados por indicação de pessoas pelas redes sociais. Fomos para o Acre em junho e estamos fechando mais salas. Também vamos participar de festivais e mostras em Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Houve um intervalo de 34 anos entre a estreia de Amor Maldito, da Adelia Sampaio, e a estreia do seu documentário. Quando começou a filmar, sabia quem era a Adelia?

Começamos a gravar em 2016, então já conhecia o nome da Adelia, que já estava circulando pelo Brasil em eventos e festivais. Em 2017 eu a conheci pessoalmente no Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, no Rio.

Pergunto isso porque, em eventos dos quais participei, pude perceber a emoção das mulheres negras da plateia em conhecer a Adelia, e ela comentou que jovens vão até ela para dizer que finalmente encontraram um espelho. Por que é importante ver uma pessoa que se parece com você em uma determinada posição?

É extremamente importante porque, se não modificamos os olhares, a gente não se vê. Desde criança participo do Festival de Gramado e há pouquíssimos negros mostrando seus filmes ou até como público. Estamos num lugar de disputa de narrativas e de memórias. Precisamos ter diretores, roteiristas, atrizes, pessoas negras em frente e por trás das câmeras para podermos contar com este outro olhar. Se a população negra não se enxerga, como construímos esse imaginário? Como uma pessoa negra vai ter referência e querer ser negra, achar bom ser negra, se uma instituição racista diz o contrário? Se quando te mostra, te mostra estereotipado? Estamos na busca por narrativas, por contar nossa própria história, com o nosso olhar. É extremamente gratificante poder encontrar a Adelia num evento, poder ver as produções dela e de outras meninas negras. A gente existe nesse mundo, então tem de estar em todos os espaços – e de forma digna.

Você sente que também já é um espelho para outras mulheres negras?

Tudo isso é muito louco, estou pensando só em conseguir os documentos que preciso para poder exibir [o filme] em mais salas [risos] Não tenho como mensurar, mas esse processo de fazer uma produção independente e chegar ao circuito comercial pelo menos mostra para outras pessoas que é possível. O caminho é árduo, mas é possível. A gente agora quer ensinar o passo a passo, para que não leve 34 anos para outra produção chegar.

Vocês planejam ensinar outras mulheres sobre esse processo?

Isso. Porque já é difícil para as pessoas negras conseguirem realizar um filme. Quando consegue finalizar, no máximo circula em festivais. Até agora, poucos filmes, sobretudo de mulheres, conseguiram ser vendidos para a TV ou chegar ao circuito. Temos de ultrapassar isso, não ficar só em mostras e festivais, porque assim não se atinge um grande público. Queremos criar um passo a passo para a comercialização, porque é um espaço importante e a gente precisa estar lá também.

Qual medida poderia melhorar a representação das mulheres negras no cinema?

Precisamos de ações afirmativas. Tem de haver editais? Tem. Mas não como foi feito agora, com 10% de cotas para pessoas negras, ou um outro caso, em que há cota dentro de categorias já estipuladas. Isso significa que não posso escrever o projeto do jeito que quero: tenho que me enquadrar, tenho que criar um projeto que se encaixa naquela categoria. E tudo isso é a médio, longo prazo. Acredito muito nas ações afirmativas, mas que sejam imediatas. Estas taxas da Ancine, por exemplo. Poderia haver algum tipo de isenção para as mulheres negras inscreverem seus filmes. Ou [algum apoio financeiro para] tradução do filme, para legendagem. Essas coisas são custos, e a gente esbarra nesses custos, porque não temos recurso financeiro. Aí já começa uma das barreiras. Se não temos o financeiro para alugar equipamento, fazer a montagem e a finalização, nossos filmes não chegam. Se para concorrer em um festival precisa ter legenda e não há grana para pagar as legendas ou um tradutor, [o filme] fica parado. [Durante um festival recente] em Cachoeira [na Bahia] estávamos em uma discussão com representantes da Ancine, dando várias possibilidades. E aí [respondiam]: “Ah, não, mas tem de mudar uma lei, e se for mudar a lei pode ser que perca até a instituição, porque agora o governo está difícil”. Não, gente. Se quer fazer, pode fazer com outros nomes, outras características. Mas tem de ter vontade de fazer.

Qual foi a principal lição que você aprendeu neste primeiro longa-metragem?

Acho que foi a força do coletivo. Trabalhando em coletivo, a gente consegue realizar. A comunidade negra nos apoiou muito, tanto na época da gravação quanto nas inscrições em festivais. O filme só está sendo o filme por conta deste coletivo. Aqui em Salvador, íamos ficar uma semana em cartaz. Mas teve público, fizemos ações, bate-papos, levamos escolas, pessoal das comunidades, e isso fez com que o filme ficasse um mês em cartaz. Agora a gente chega no Acre porque uma estudante de cinema de São Paulo, entrou em contato com a gente querendo ajudar na distribuição. Estamos chegando em outros locais por causa dessas contribuições, deste coletivo.

Quais são os seus planos para o futuro? O que gostaria de fazer a partir de agora?

Sou jornalista e trabalho com produção cultural e assessoria de comunicação, mas cada vez mais quero trabalhar somente com cinema. Gosto muito da área. Porém, enquanto não tiver recursos financeiros, não vou fazer outra obra. Estamos com dívidas até hoje, gastando muito dinheiro. Quero trabalhar muito com cinema ainda, e quero pode trabalhar sossegada, de forma que todas as pessoas da equipe possam receber pelo trabalho – e não como neste filme, que as pessoas fizeram por acreditar no projeto e por militância. A gente precisa pagar a equipe de forma digna. O que quero é isso: no próximo projeto quero poder trabalhar dessa forma, sossegada.

Que conselho você daria para as mulheres que querem ser diretoras?

Acreditar nos sonhos e seguir. O audiovisual é muito machista, ainda temos que impor nossas ideias. Mas é importante não desistir: ser firme, acreditar na ideia. As mulheres têm muito potencial e sabem contar histórias. Então não desistam nunca.

*

Veja o trailer de O Caso do Homem Errado:

Luísa Pécora é jornalista, criadora e editora do Mulher no Cinema

Foto do topo: Alf Ribeiro

Sou de Salvador. Onde posso ver o filme?