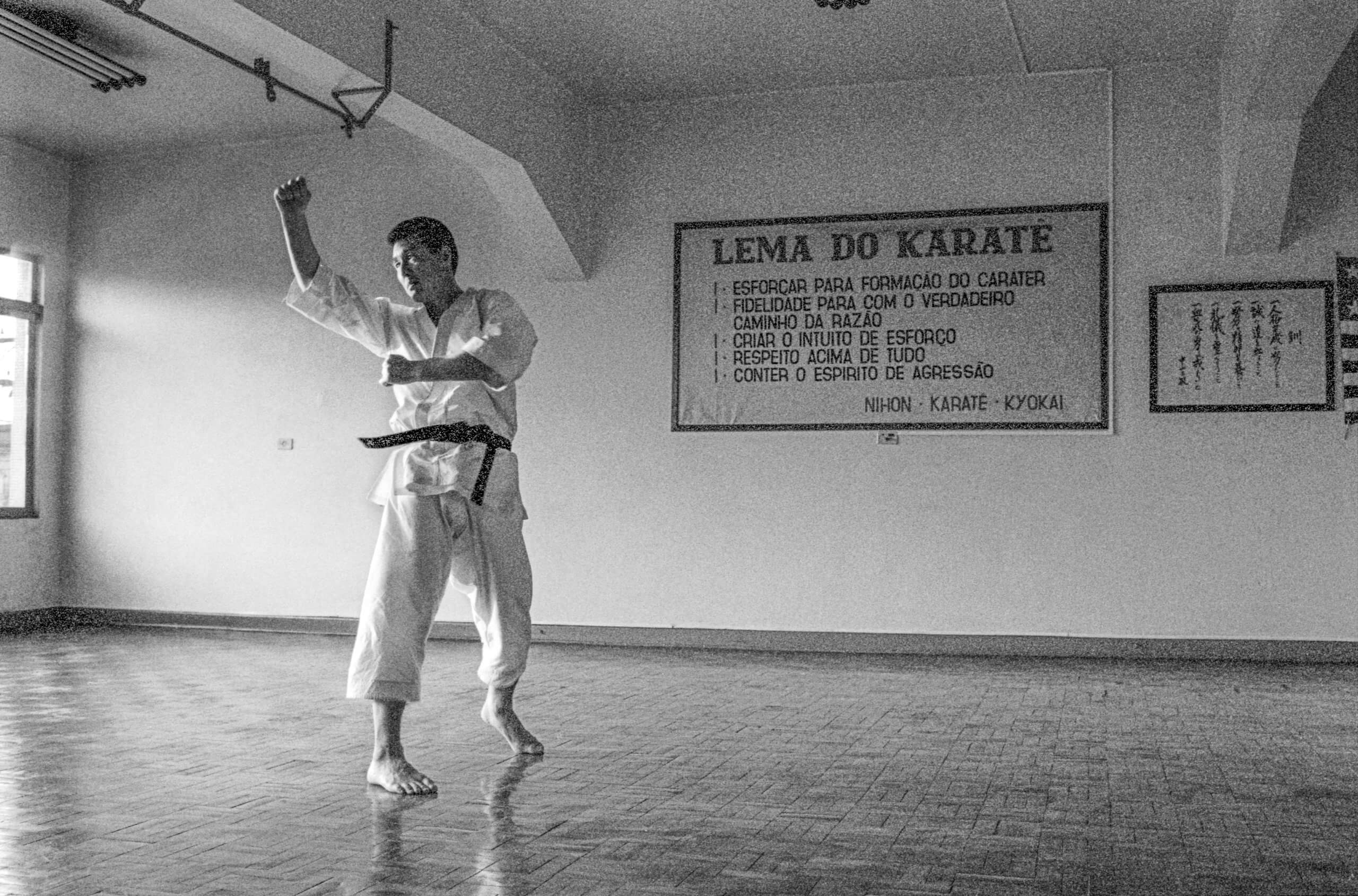

A cidade de São Paulo tem importante papel na trajetória de um dos maiores mestres de karatê do mundo: o japonês Taketo Okuda. Discípulo de Masatoshi Nakayama (1913-1987), responsável pela popularização global do esporte, Okuda chegou à capital paulista na década de 1970 como enviado da Associação Japonesa de Karatê e com a missão de difundir a modalidade no Brasil. Foi o que ele fez durante quase cinco décadas na academia Butoku-kan, onde também desenvolveu sua própria filosofia e seu modo de praticar e ensinar a arte marcial.

Apoie: Seja apoiador do Mulher no Cinema e acesse conteúdo exclusivo

A história de Okuda, que morreu em 2022, aos 79 anos, é contada no documentário Um Samurai em São Paulo, que chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (30). É o primeiro filme dirigido pela jornalista e roteirista Débora Mamber Czeresnia, que foi aluna do mestre japonês e queria saber mais sobre a figura séria e reservada com quem trocava apenas cumprimentos no início e no final de cada treino.

“Tudo o que eu sabia eram rumores de que ele tinha sido uma figura muito importante no karatê brasileiro”, afirmou a cineasta, em entrevista por email ao Mulher no Cinema. A ideia de fazer o filme veio em 2013, após a morte do filho de Okuda, Tetsuo, que vinha sendo preparado para ser seu sucessor. “Okuda já estava com mais de sessenta anos, e pensei que a história dele fosse se perder.”

Ao ouvir sobre a infância do mestre no Japão durante a Segunda Guerra (1939-1945), a diretora sentiu que existiam paralelos entre a história dele e a dela, neta de judeus que sobreviveram ao Holocausto. Decidiu, então, incluir-se no documentário como narradora e personagem. “A meu ver, a conversa entre povos de culturas tão diferentes e marcados por traumas de guerra me aproximaram de Okuda e de sua trajetória”, justificou.

Veja as respostas de Débora Mamber Czeresnia às perguntas enviadas pelo Mulher no Cinema:

*

O que te levou a querer contar a história de Taketo Okuda?

Eu era aluna de Okuda havia alguns anos, mas não sabia quase nada sobre a história dele, porque na academia era tudo muito austero, pouco se falava. Tudo o que sabia eram rumores de que ele tinha sido uma figura muito importante no karatê brasileiro. O próprio contato com ele era bastante restrito: ele apenas nos cumprimentava secamente no início e no final dos treinos. Eu ficava curiosa, queria saber mais. Então, em 2013, seu único filho homem, que vinha sendo preparado para sucedê-lo, morreu subitamente. Okuda já estava com mais de sessenta anos, e eu pensei que a história dele fosse se perder. Então decidi fazer o documentário.

Okuda parece ser uma pessoa reservada, e chega a dizer no filme que, em geral, não é típico da cultura japonesa falar muito sobre si mesmo. Sendo assim, como ele recebeu a proposta do documentário e como foi o processo de filmá-lo e entrevistá-lo?

Fui falar com ele poucos meses depois da morte do filho. Disse que queria fazer um documentário sobre ele, e ele disse “tudo bem”, em seu estilo lacônico, sem hesitação. Acredito que nem eu nem ele sabíamos bem como seria o processo. Sabia que era um personagem difícil, mas pensava que ele afinal ia gostar de ter sua história contada. Com o tempo, percebi que ele de fato não fazia questão de ser filmado. Okuda era obstinado pela prática, e nada mais parecia importar. Então, tive que me amoldar aos pequenos espaços em que ele me permitia entrar. Isso às vezes me deixava frustrada, mas ao final percebi o quanto ele estava sendo generoso dentro das suas possibilidades, e o quanto confiou em mim. Isso trouxe um grande senso de responsabilidade pela história a ser contada. A distância entre nós diminuiu com os anos, mas nunca desapareceu.

Quase todos os depoimentos de Okuda no filme são em japonês, idioma no qual se expressava melhor. O que isso representou em termos de logística? Como era a comunicação de vocês?

Sempre nos comunicávamos em português. No início, fiz uma longa entrevista em português, e cheguei a montar uma versão do filme toda em português. Mas foi apenas na ilha de edição, ao ouvir dezenas de vezes o que ele dizia, que percebi que muito do que eu achava ter compreendido quando estávamos cara-a-cara, na verdade não tinha. Uma amiga produtora, Minom Pinho, assistiu a essa versão e me sugeriu que fizesse uma entrevista em japonês, com tradução simultânea. Foi o que fiz. A partir disso, o filme se transformou completamente.

O filme tem bastante imagem de arquivo. Como foi o seu processo de pesquisa?

Tive uma pesquisadora de imagem que me ajudou, a Ilka Hempfing. Ela vasculhou bancos de imagem do mundo todo atrás de imagens da história do karatê e de sensei Okuda. Esse processo foi muito complicado, porque as imagens costumam ser caríssimas, e também porque durante o auge da pandemia muitos arquivos estiveram fechados. A Cinemateca Brasileira, que tem o acervo de cinema nacional mais importantes do país, também estava fechada por conta do desmonte da cultura promovido pela gestão do governo de Jair Bolsonaro. E, por fim, todos os arquivos do karatê antigo pertencem a uma pequena empresa japonesa, com quem a comunicação foi bastante desafiadora também.

O que motivou a decisão de se colocar no documentário também, traçando um paralelo entre a história de Okuda e a sua?

Quando Okuda me contou sobre a sua infância, que ele passou na Segunda Guerra Mundial no Japão, não tive como não lembrar de meus avós, que também viveram esse período terrível. Então, os paralelos foram se construindo de maneira orgânica – sobre o significado da luta dentro de um âmbito mais amplo, sobre as conexões históricas que nos uniram. A meu ver, essa conversa entre povos de culturas tão diferentes e que são marcados por traumas de guerra me aproximaram de Okuda e de sua trajetória.

O material de divulgação informa que o filme levou dez anos para ser realizado. Por quê?

Realizar cinema autoral e independente no Brasil é muito difícil e demanda bastante resiliência. Desde sempre meu desejo era realizar um filme com uma boa equipe, bons equipamentos, uma estrutura mínima para fazer um trabalho de qualidade. Isso demanda tempo e dinheiro. Além disso, sendo meu primeiro filme, tive que aprender todo o processo. Como disse, no início realizei uma entrevista com Okuda, em português, que me serviu de base de pesquisa. Depois de conseguir captar uma parte do orçamento via Lei do Audiovisual e outra parte por editais da Spcine, comecei as filmagens propriamente ditas. Entrevistei Okuda e diversos alunos, ex-alunos, pessoas que acompanharam a trajetória dele e do karatê no Brasil, e com isso fiz uma primeira montagem do filme. Com esse material em mãos compreendi que precisava voltar atrás e entrevistá-lo mais uma vez, em japonês. Nesses anos todos, amadureci na linguagem cinematográfica, e o filme amadureceu também. Entendo que as histórias se beneficiam do amadurecimento que vem com o tempo.

Okuda chegou a ver o resultado final? Se sim, o que achou?

Sim. Ele já estava doente, e eu enviei para ele como presente de aniversário, quando ele fez 78 anos. Ele assistiu com a família, em casa. E me mandou uma mensagem me agradecendo e dizendo que tinha gostado muito.

Qual a maior lição que aprendeu com ele?

Aprendi muitas coisas, mas sobretudo a resiliência. Se não fosse por ela, o filme não existiria. Devo isso a ele.

Sendo este seu primeiro longa-metragem, qual o maior desafio que encontrou?

É difícil elencar o maior desafio, porque entendo que cada etapa foi desafiadora em si. Mas um dos muitos presentes que ganhei nesse caminho foi ter encontrado pessoas que trouxeram visões que se complementaram à minha, deixando cada uma um pedacinho da sua alma, que está impresso no filme.

Que conselho daria para as mulheres que querem trabalhar no cinema?

Quando comecei a fazer este filme, minha filha mais velha tinha dois anos. Hoje ela está com 12, e tive mais uma filha, que hoje tem sete anos. Muita coisa aconteceu e conciliar as demandas foi um desafio imenso. Compreendi que essa é uma das principais razões porque há poucas mulheres na direção. Me deparei com olhares de descrença a todo momento. Meu conselho é que não se deixem intimidar e sigam a intuição. A delicadeza que as mulheres têm traz significado e profundidade às histórias, e o mundo está sedento por esse olhar.

Luísa Pécora é jornalista e criadora do Mulher no Cinema.